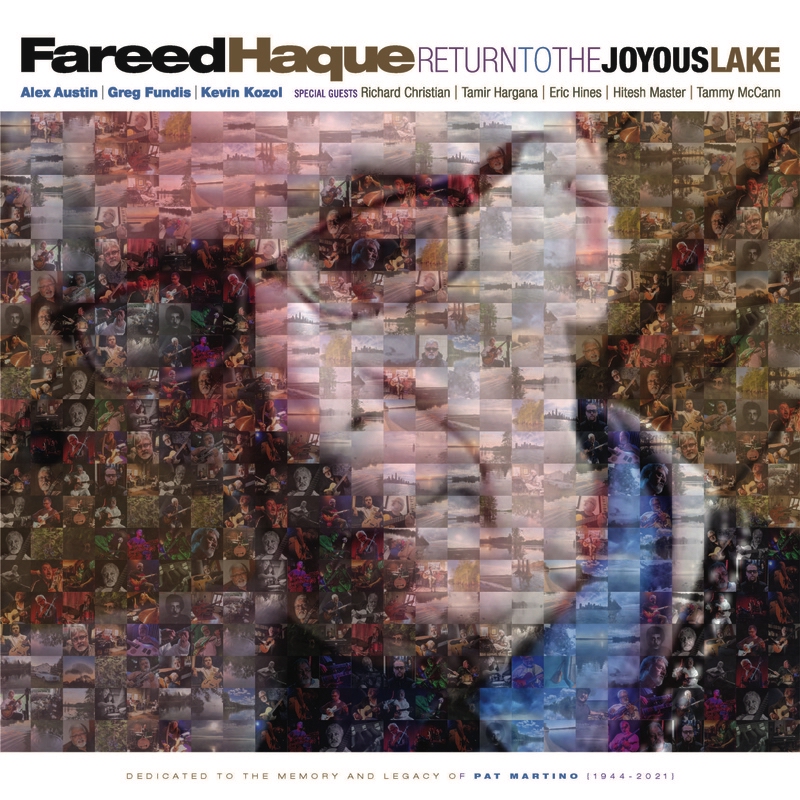

FAREED HAQUE Return to the Joyous Lake ****

01. Joyous Lake (Martino), 02. Song Bird, 03. M’wandishi (Dennard), 04. Mardi Gras (Martino), 05. Pyramidal Vision (Delmar Brown), 06. Line Games (Martino)

Fareed Haque - g, Alex Austin - bg, Greg Fundis - dr, Kevin Kozol - keyb

Special Guests:

Richard Christian - tabla, Tamir Hargana - mongolian throat singing, Eric Hines - perc, Hitesh Master - hindustani voc, Tammy McCann - voc

rec. 01/2022

Wahdude Music WDM 001

Wer sich in der Historie des Jazzrock ein wenig auskennt, der/die kann am Titel dieses Albums ablesen, wohin die Reise wohl gehen wird.

Der Untertitel, an den unteren Rand des Albumcovers gerutscht, belegt die Vermutung: „Dedicated to the Memory and Legacy of Pat Martino (1944-2021)“.

Dem Großmeister der Jazzgitarre war die Verehrung durch Fareed Haque, 63, (Vater aus Pakistan, Mutter aus Chile), nicht unbekannt. Er wusste von dem geplanten Remake, diskutierte darüber - hat die Fertigstellung aber nicht mehr erlebt.

Der Verehrer ist, zumindest aus einer europäischen Wahrnehmung, in den letzten Jahren aus dem Fokus geraten. Was nicht Inaktivität bedeutet; wie es der Zufall will, taucht er just in dieser Woche im blog von Joel Harrison auf - neben Dan Lippel als Interpret von „Winter Solstice“, einer neuen „klassischen“ Harrison-Komposition für zwei akustische Gitarren.

Es zeigt ihn in einer Spielhaltung, mit der er bei Pat Martino gar nichts anfangen kann, die er aber an der Seite von Nigel Kennedy, in der Interpretation von Villa-Lobos oder als Lehrer an der Northern Illiniois University gezeigt hat.

„My muscial life and career“, sagt er in einem Video-Interview mit Joel Harrison, „has been sort all over the place“.

Dieses Feld ist reichlich bestückt, man findet dort Früchte wie Sting oder Bob Belden oder auch sein eigenes Concerto for guitar, sitar and tabla, mit Zakir Hussain und der Chicago Sinfonietta.

Da kommt er her, in Chicago ist er geboren, an der berühmt-berüchtigten South Side hat er sich nach eigener Aussage seine (Jazz)Wurzeln erarbeitet.

„Return to the Joyous Lake“ ist ein Titel ohne jede geografische Bedeutung, sondern das Remake von "Joyous Lake", mit dem vor bald 50 Jahren, 1976, eine Ikone der modernen Jazzgitarre insofern einen bedeutenden stilistischen Einschnitt vollzog, indem sie sich einem damals vorherrschenden Trend anschloss, dem Jazzrock.

Pat Martino (man übersieht das leicht angesichts seiner Bedeutung als Stilist) war damals auch erst 32, seine damals unbekannten Begleiter nur ein Jahrzehnt jünger. Gleichwohl symbolisierten sie auch physiognomisch die frische Farbe um die vertrauten Läufe eines Gitarristen, für den nicht umsonst (von wem eigentlich?) die Marke „lebende Triole“ ausgegeben ward.

Über den Bassisten Mark Leonard weiß das Netz heute nichts (mehr), den keyboarder Delmar Brown (1954-2017) hat man u.a. bei Gil Evans, 1991 bei Miles Davis in Montreux, wiederum aber auch bei Sting gesehen.

Kenwood Dennard, 69, inzwischen in Rente als Schlagzeugdozent vom Berklee College of Music, ist jüngst bei seinen Nachfolgern aus der Haque-Band bei einer Live-Präsentation dieses Albums miteingestiegen.

Sie alle, dies vorweg, erreichen nicht den Standard von Dennard & Brown. Für sein Remake-Album zäumt Haque das Pferd von hinten auf: er dreht die Reihenfolge um, er beginnt mit dem Titelstück. Das Tempo ist leicht erhöht, der Groove besteht aus einem 1-Takt-vamp mit vier Noten, das Thema erklingt erst nach einer Minute. Im Hintergrund läuft indisches vocal-flair, die deutlichste Abweichung vom Original. Auch das folgende dr-solo gegen riff kennt das Original nicht.

Für sein Remake-Album zäumt Haque das Pferd von hinten auf: er dreht die Reihenfolge um, er beginnt mit dem Titelstück. Das Tempo ist leicht erhöht, der Groove besteht aus einem 1-Takt-vamp mit vier Noten, das Thema erklingt erst nach einer Minute. Im Hintergrund läuft indisches vocal-flair, die deutlichste Abweichung vom Original. Auch das folgende dr-solo gegen riff kennt das Original nicht.

In „Song Bird“ erlaubt sich Haque die für seine Rolle wohl größte Abweichung: er spielt akustische Gitarre. Das ist, gemessen an den stets durchphrasierten Linien des Referenzmodells Pat Martino, eine Herausforderung - zumal im Original

gerade dieses Stück geradezu durchschossen ist mit Martino-licks.

Spätestens hier zeigt sich die Problematik dieser Neu-Interpretation: sie hat gewissermaßen keinen Begriff von sich selbst, sie folgt bei minimalen Abweichungen viel zu sehr dem Original.

Das kann nicht gutgehen. Man kann jederzeit die Produktion von 1976 zum Vergleich heranziehen.

Und „Song Bird“ zeigt, sie ist auch produktions-ästhetisch vorzuziehen. Die neue taucht die ganzen Zappel-Rhythmen in ein wuseliges Bild, in der alten sind - bei aller Interaktion - die instrumentalen Rollen klanglich weitaus „transparenter“ verteilt.

Ein Hommage, schön & gut, eine Erinnerung an einen großen Gitarristen, gerne, aber die Neufassung muss eine eigene Haltung vermitteln - das (unerreichbare) Original liegt nur ein, zwei clicks entfernt.

erstellt: 14.08.25

©Michael Rüsenberg, 2025. Alle Rechte vorbehalten