Hätte der Vatikan je einen Abgesandten für die Jazzbühne bestimmt - die Wahl hätte auf ihn fallen müssen. Jedenfalls vom Habitus her.

Hätte der Vatikan je einen Abgesandten für die Jazzbühne bestimmt - die Wahl hätte auf ihn fallen müssen. Jedenfalls vom Habitus her.

Etwas Strenges, Unnahbares schien ihm zu eigen zu sein; ein Mann wie vom Ratzinger abgeordnet. Einer, der zum Lachen in den Keller geht.

Alles Quatsch, alles subjektivistische Verknüpfungen, um die ersten Assoziationen zu einem großen Künstler zu ordnen.

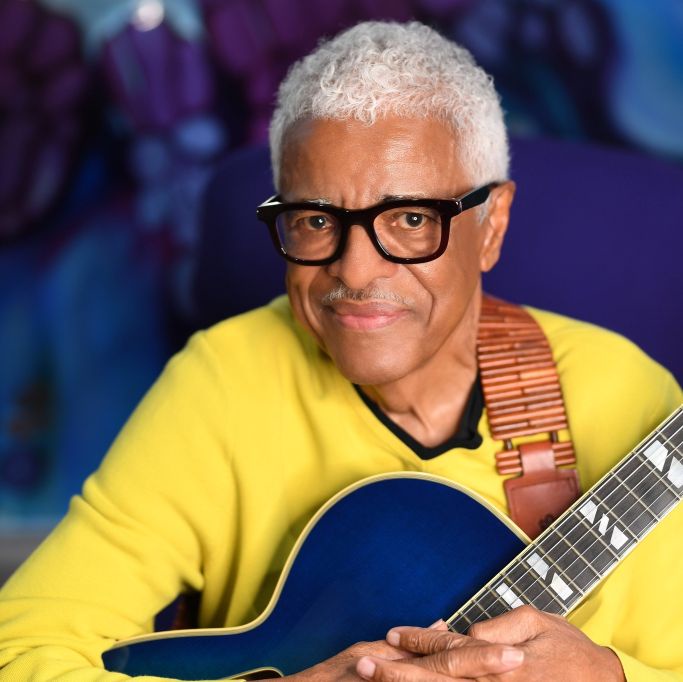

Im booklet von „Minneapolis“, dem Album, das wir als allererstes zur Hand nehmen, guckt er tatsächlich so streng. Er hält ein Mingus-Songbook umklammert.

Auf dem Foto eine Seite zuvor lacht er lauthals - zwischen Sonny Thompson und Michael Bland, der Rhytmusgruppe von Prince.

2000 in Minneapolis.

Da war der Mann aus dem Baskenland, der von sich sagt - „Ich komme nicht aus der Schule der Jazz-Standards. Wir haben hier eigentlich nie wirklich Jazz gelernt. Der kam zu uns herüber, von jenseits des Atlantik. Ich konnte mir bestenfalls vorstellen, was Bebop ist“ - auch geographisch am weitesten in jene terra incognita vorgedrungen. In diesem Falle in das Dickicht der abgedrehten Funk-Grooves.

„Portal, der Absolute“, soll ihn Le Monde einst getauft haben. Damit kann keine auch noch so kleine Abart des Dogmatismus gemeint gewesen sein.

Wie auch bei einem Musiker, der Berio, Boulez und Stockhausen aufgeführt hat, auf Kagels „Exotika“ das Bandoneon spielt, Edith Piaf begleitet, zahlreiche Filmmusiken komponiert und überhaupt die Emanzipation des europäischen Jazz, auch im Verein mit Albert Mangelsdorff, John Surman und vor allem Joachim Kühn betrieben hat.

Portal war mitunter Gast in dessen legendärem Trio mit Daniel Humair und J.F. Jenny-Clark.

Und 2017 gastieren beide erneut beiEmile Parisien, der das Portal´sche Sopransaxophon noch eine gute Umdrehung weitergetrieben hat.

In erster Linie aber war er Klarinettist. Er hat das Instrument am Pariser Konservatorium erlernt; seine Discographie schlägt einen eindrucksvollen Bogen von „Klassik“-Einspielungen (darunter Mozart, Brahms, Schumann, Poulenc, Berg) bis zur Neuen Musik (s.o.).

Dass er auch im Jazz reüssiert, auf Sopran- und Altsaxophon, später auch Bandoneon, vor allem aber: Baßklarinette, zeigt seine eminente Sonderstellung. Auf diesem Instrument dürfte sein Einfluß am nachhaltigsten sein, was sich in Frankreich in jüngeren Kollegen wie Louis Sclavis und Thomas Savy manifestiert.

Sein letztes zu Lebzeiten veröffentlichtes Album ist im Juni 2020 in Amiens entstanden, „MP85“, anlässlich seines 85. Geburtstages.

Nils Wogram nimmt daran teil und hat ihm mit „Split the Difference“ ein rasendes Thema a la Root 70 geschrieben. Im gleichen Jahr schickt er mit „Michel´s Secret“ auf seinem Kammermusik-Album „Muse“ eine Widmung hinterher.

Michel Portal, geboren am 27. November 1935 in Bayonne, verstarb am 12. Februar 2026 in Paris. Er wurde 90 Jahre alt.

Foto: HPSchäfer/Wikipedia

erstellt: 15.02.26

©Michael Rüsenberg, 2026. Alle Rechte vorbehalten

Neben mehreren anderen Rollen liegt der musikalisch aktive Part des Stückes bei dem bekannten Trompeter

Neben mehreren anderen Rollen liegt der musikalisch aktive Part des Stückes bei dem bekannten Trompeter  Die aus Sicht der Jazzszene prominenteste Berufung ist vergangene Woche erfolgt:

Die aus Sicht der Jazzszene prominenteste Berufung ist vergangene Woche erfolgt:

Dass er das noch erleben muss…

Dass er das noch erleben muss… „Niemals zuvor hat ein einzelner Mensch solch wunderschöne Musik komponiert, einen Triumph menschlicher Kreativität, und sie einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht. Er war einer der größten Menschen, nicht nur aufgrund seines künstlerischen Geistes, sondern auch aufgrund seines großzügigen und großmütigen Charakters.“

„Niemals zuvor hat ein einzelner Mensch solch wunderschöne Musik komponiert, einen Triumph menschlicher Kreativität, und sie einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht. Er war einer der größten Menschen, nicht nur aufgrund seines künstlerischen Geistes, sondern auch aufgrund seines großzügigen und großmütigen Charakters.“

Es ist der Gründungspianist der Band,

Es ist der Gründungspianist der Band,  First things first: unter allen, die je eine Jazzbühne betraten, auf sie schlurften oder sich ihr Stolz-geschwellt bemächtigten - sie war der freundlichsten eine.

First things first: unter allen, die je eine Jazzbühne betraten, auf sie schlurften oder sich ihr Stolz-geschwellt bemächtigten - sie war der freundlichsten eine. Das Menetekel, am 5. Juli 2025 ward es nicht projiziert auf die riesige Wand im Kinopalast „Emotion“ zu Monheim - darüber liefen Bilder & Töne des wohl größten opus von der kurzlebigen Monheim Triennale: „

Das Menetekel, am 5. Juli 2025 ward es nicht projiziert auf die riesige Wand im Kinopalast „Emotion“ zu Monheim - darüber liefen Bilder & Töne des wohl größten opus von der kurzlebigen Monheim Triennale: „ Von Großzügigkeit geprägt schon der „Spatenstich“ in Monheim, an Rhein-km 714.

Von Großzügigkeit geprägt schon der „Spatenstich“ in Monheim, an Rhein-km 714.