Was haben wir, als die Todesnachricht eintraf, als erstes gehört?

Was haben wir, als die Todesnachricht eintraf, als erstes gehört?

Nicht Patti Austin, Paul Simon, Quincy Jones oder Diana Ross. Weder Madonna, Simon & Garfunkel, Roberta Flack noch Chaka Khan.

Obwohl sie alle hörenswert gewesen wären, keine Frage.

Aber in diesem Augenblick konnte unsere Wahl nur fallen auf das Album „Eyewitness“ von Steve Khan (1981), und dort zuvorderst auf den track „Guy Lafleur“, auf die spektakuläre Passage ab Minute 6. Wo ER in einem seiner seltenen Momente solistisch hervortritt und sich in einen gar nicht mal super-virtuosen Austausch begibt mit dem Schagzeuger des Quartetts, Steve Jordan.

Die 6/8-Motorik des Stückes wird ein wenig heruntergedimmt, er übernimmt die Führung, der Drummer reagiert: was für ein feeling, was für eine Technik, was für ein Sound, metrische Modulation der Extraklasse.

Und dann, völlig überraschend, der lange Ausklang, die Coda, ein vamp im Shuffle-Rhythmus ab 9:04, obenauf die Congas von Manolo Badrena.

Moments in Jazzrock-history.

Oder ein Jahr später, „Modern Times“ (live in Japan), das Intro von „The Blue Shadow“, wieder dieses interplay zwischen bg und dr, die snare auf völlig unschulmäßigen Zählzeiten, eine offbeat-Sternstunde - und (those were the days, und sie sind es immer noch) von vielen Exponenten der Jazzkritik überhört.

Die Jahre mit Steve Khan, in den 80ern, in den 90ern, sie gehören zu seinen profiliertesten.

Die mit Namhaften folgten später. Aber er hatte auch ein Leben davor.

Darunter zwei Chart-Hits aus dem Soul: Billy Paul „Me and Mrs. Jones“, 1972, und „For the Love of Money“, The O´Jays, 1974, mit markant herausgestellter Baßgitarre.

Das Wort hat er nicht gerne gehört, denn es traf ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr zu auf das Instrument, das er von da an bediente: die 6-saitige Variante der Baßgitarre oder des Elektrobasses, er nannte sie - auch auf Plattencovern - contrabassguitar.

Mehr noch, in einem Interview mit jazzcity (damals WDR 5) begründete er diesen Begriff durch eine sehr spezifische Verwandtschaft:

„I play the instrument of Segovia!“

Man kann es sich in Alltagssprache übersetzen durch eine sehr räumliche, „gitarristische“ Spielweise, gleichermaßen entfernt von den anderen großen Fixsternen am Baßhimmel wie Jaco Pastorius, Stanley Clarke und Marcus Miller.

Steve Khan, der dieser Spielweise wohl am meisten Raum gewährte, hat sich einmal - halb-ironisch - mokiert, dass der gute Anthony mit dem erweiterten Frequenzraum seines Instrumentes zu viel in den seiner Gitarre funkt.

Wer sich einen Üblick verschaffen will, muss viel scrollen, er soll in mehr als 3.000 Sessions und auf 500 Alben vertreten sein.

„Anthony Jackson leaves behind a musical legacy that will resonate through generations“, das Resumee des britischen Magazins Jazzwise ist sicher nicht übertrieben.

Er war ein über den schon weiten eigenen Aktionsradius Neugieriger. Bei der Begegnung damals (Jackson trat in der Kölner Live Music Hall auf mit einem Quartett aus der zweiten Reihe, „Metro“), während die Kollegen nach dem gig abhingen, saß er inmitten der heiteren Entourage an zwei Mini-Lautsprechern, auf den Knien eine Taschenbuchpartitur eines Werkes von Anton Webern. Was das Bild nahelegte, bestätigte er ungefragt, er sei ein „Solitär“.

Angefangen hat er wohl mit Piano und Gitarre (darunter Stunden bei Pat Martino, wie es heißt), aber nirgends ist die Rede von einem Studium o.ä. Wohl aber von Einflüssen, Jack Casady (Jefferson Airplane) und, unvermeidlich bei Afroamerikanern, James Jamerson, der Hausbassist von Motown Records.

Auf vielen Tourneen der letzten Jahre sah man ihn mit der japanischen Piano-Sprinterin Hiromi und dem ähnlich disponierten britischen Schlagzeuger Simon Phillips.

2016 soll er eine solche Tour krankheitsbedingt vorzeitig abgebrochen haben, 2017 dann Aufgabe der Konzerttätigkeit nach mehreren Schlaganfällen.

Anthony Claiborne Jackson, geboren am 23. Juni 1952 in New York City, verstarb am 19. Oktober 2025 an einer Parkinson-Erkrankung. Er wurde 73 Jahre alt.

---

"Galileo has left us.

Er hat sie erfunden, war ihr Vorreiter und verantwortlich für die 6-saitige E-Bassgitarre oder Kontrabassgitarre, wie er sie nannte, und NIEMAND KONNTE SO SPIELEN! NIEMAND WIRD JEMALS SO SPIELEN. ER HAT MICH SO SEHR INSPIRIERT!"

(John Patitucci auf facebook))

---

Foto: Art Bromage (CC BY-SA 2.0)

erstellt: 22.10.25

©Michael Rüsenberg, 2025. Alle Rechte vorbehalten

Das Wintersemester 2025/26 hat begonnen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, Bachelor- und Masterarbeiten zu vergeben, die den Nebel der zahlreichen Nachrufe durchdringen und den umfangreichen Kern einer einzigartigen Musikerkarriere freizulegen versuchen.

Das Wintersemester 2025/26 hat begonnen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, Bachelor- und Masterarbeiten zu vergeben, die den Nebel der zahlreichen Nachrufe durchdringen und den umfangreichen Kern einer einzigartigen Musikerkarriere freizulegen versuchen. Die Quelle sprudelt (wenn wir großzügig US-Serien außer Acht lassen) in drei sequenzierten Quarten an beinahe einem jeden deutschen Fernsehsonntag um 20.15 Uhr, noch vor jeder Handlung, in den ersten 40 Sekunden, im Vorspann der Krimisererie „Tatort“; seit 1970, in bis dato 1.310 Folgen (zahllose Wiederholungen nicht eingerechnet. Die Folgen 1.311 bis 1.324 stehen an).

Die Quelle sprudelt (wenn wir großzügig US-Serien außer Acht lassen) in drei sequenzierten Quarten an beinahe einem jeden deutschen Fernsehsonntag um 20.15 Uhr, noch vor jeder Handlung, in den ersten 40 Sekunden, im Vorspann der Krimisererie „Tatort“; seit 1970, in bis dato 1.310 Folgen (zahllose Wiederholungen nicht eingerechnet. Die Folgen 1.311 bis 1.324 stehen an). Am Nachmittag des 6. Oktober 2025, um 15:55 Uhr, schickt er folgenden Hinweis über seinen mail-Verteiler:

Am Nachmittag des 6. Oktober 2025, um 15:55 Uhr, schickt er folgenden Hinweis über seinen mail-Verteiler: Im Rückblick stellt sich diese Karriere wie eine vielfarbig zerklüftete Landschaft dar, ohne ein opus magnum, ein zentrales Album, das das Davor & Danach gewissermaßen erklärte.

Im Rückblick stellt sich diese Karriere wie eine vielfarbig zerklüftete Landschaft dar, ohne ein opus magnum, ein zentrales Album, das das Davor & Danach gewissermaßen erklärte.  Die gute Nachricht kommt aus dem community-Bereich der Triennale.

Die gute Nachricht kommt aus dem community-Bereich der Triennale.  Er übernimmt die Aufgabe von

Er übernimmt die Aufgabe von  Dass die

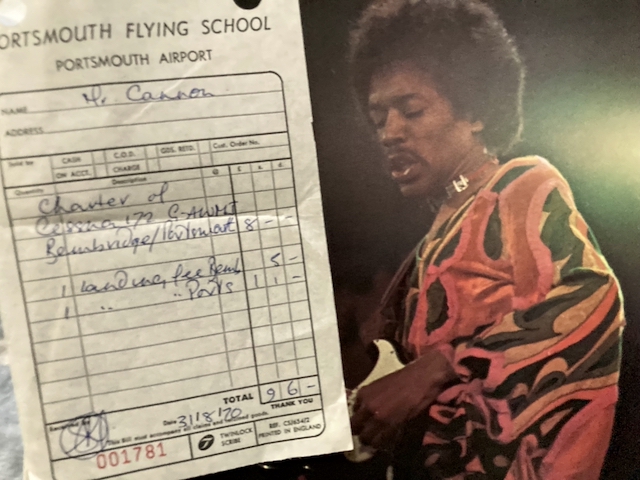

Dass die  Wer sich das line up der Tage vom 26. - 30.08.70

Wer sich das line up der Tage vom 26. - 30.08.70  Seine letzten Lebensjahrzehnte zeigen wenig Jazz-Einträge.

Seine letzten Lebensjahrzehnte zeigen wenig Jazz-Einträge. Charlie Parker taufte sie „the lady with the million dollar ears“, auf seinen Rat hin zog sie nach New York City.

Charlie Parker taufte sie „the lady with the million dollar ears“, auf seinen Rat hin zog sie nach New York City. Es muss vor 2005 gewesen sein, vor dem Umzug in die Hansastraße, noch im alten

Es muss vor 2005 gewesen sein, vor dem Umzug in die Hansastraße, noch im alten Den anfänglichen Anspruch von Spotify, im Gegensatz zu Napster etc., eine legale Plattform zu bieten, mittels derer Konsumenten ihre favorisierten Künstler direkter unterstützen könnten, hält er für eine „Lüge“ und vielfach widerlegt.

Den anfänglichen Anspruch von Spotify, im Gegensatz zu Napster etc., eine legale Plattform zu bieten, mittels derer Konsumenten ihre favorisierten Künstler direkter unterstützen könnten, hält er für eine „Lüge“ und vielfach widerlegt. Anteile daran hält

Anteile daran hält

Als die Todesnachricht kam, sogleich wieder „Now hear this“ aufgelegt, das Studioalbum vom 15.02.1977 - weil Tony Williams dort mitspielt.

Als die Todesnachricht kam, sogleich wieder „Now hear this“ aufgelegt, das Studioalbum vom 15.02.1977 - weil Tony Williams dort mitspielt.