Brötz 23!

Brötz 23!

Es gab Stimmen, Stimmen von Insidern „im Tal“ (wie die Schöpfer von „Sounds like Whoopataal“ den Ort ihres Wirkens gerne verknappen), die diesen Titel für ein Menetekel hielten.

Brötz 23 sollte Ende September an Brötz 80! anknüpfen, an die große Werkschau, damals aus Anlass seines runden Geburtstages.

Wenig später, am 23. März 2023, wurden die Befürchtungen bestätigt:

Brötzman selbst berichtete auf facebook von einem „totalen Zusammenbruch“ nach Konzerten in Warschau und London sowie dezidiert von „Re-Animation“.

Dem Vernehmen nach verdankte er sein Überleben dem beherzten Eingreifen seines Sohnes, des Gitarristen Caspar Brötzmann.

Vor wenigen Tagen dann eine Todesahnung in einem Interview mit der Zeit:

„Wie die Zukunft aussieht, das weiß der Teufel. Um realistisch zu sein: Im Augenblick habe ich wohl keine“.

Am 22. Juni 2023 kam der Schwebezustand, den er in einer rundmail an die Beteiligten von Brötz 23! kürzlich noch aufrecht erhielt, an ein Ende: er starb zu Hause, in der Obergrünewalder Straße 5 in Wuppertal-Elberfeld, an den Folgen der langjährigen Lungenerkrankung COPD.

Daß er überhaupt noch die Luft holen konnte, die für seine Art des Saxophonspielens nötig war (auch nachdem er gesundheits-schädlichen Genüssen entsagt hatte), grenzt für alle, für Insider wie für Fernstehende, an ein Wunder. Den Begriff, den sie alle dafür als Erklärung bemühen, lautet: Kraft.

Aber wo kam die Kraft her, über so viele Jahre? Was hat sie gespeist?

Die Quelle, die er dafür gefunden zu haben meint, sie spricht aus vielen seiner zahlreichen Interviews, er selbst bringt sie im Herbst 2021 anlässlich der Tagung „Kunst, Musik und Peter Brötzmann“ auf den Begriff; sie lautet „Wut“.

Diese wirkte demnach sechs Jahrzehnte lang, auch auf seinem Balladenalbum, wo man den sanfteren Brötzmann vernehmen kann („I surrender, dear“, 2018).

Zum Standard seiner Rezeption, wie jetzt z.B. in einem Nachruf im NDR, gehört, diese Kraft als „politisch“ zu etikettieren:

„Wenn ich an die vielen Tausend denke, die täglich in Afrika an Aids sterben, an Israel und Palästina denke, das kann ich nicht einfach zur Seite schieben und nette Musik machen. Das muss man verarbeiten. Deshalb ist Free Jazz nicht unbedingt eine Musik, bei der man auf dem Sofa sitzt und nur Spaß haben kann“.

Derlei Proklamationen, wie gesagt, sind zahlreich. Kaum je wurde der Versuch unternommen, sie auf ihre Plausibilität, auf ihre politische Wirkung gar, zu überprüfen. Beschreibungen der jeweiligen politischen Großwetterlage reichten aus, das Schiffchen Brötzmann darauf zu Wasser zu lassen.

Selbst eine eingehende Analyse des in dieser Hinsicht paradigmatischen Werkes „Machine Gun“ (1968) ist nicht frei davon (Wolfram Knauer, 2019 in „Jazzforschung heute“).

In der Sache selbst aber stellt der Autor fest, „dass ´Machine Gun´alles andere als eine bloße freie ´blowing session´ war, dass das Stück eine klare und nachvollziehbare Struktur besitzt, die die Musiker in allen drei Aufnahmen abfeiern“.

„Kaputtspielen“ (ein Begriff, den Brötzmann gegenüber der „Zeit“ fälschlicherweise dem ewig schuldigen Joachim Ernst Berendt in den Mund legt; die Autorenschaft gebührt seinem Nachbarn in der Luisenstraße 116, Peter Kowald) erwies sich dafür als ein Begriff von sehr kurzer Halbwertzeit.

Brötzmann war als Holzbläser Autodidakt. Er hat mit vielen Regeln und Routinen gebrochen, um sich Gehör zu verschaffen; "weil ich keinen Lehrer hatte, habe ich alle Fehler gemacht, die man dabei machen kann. Daraus hat sich mein Stil ergeben." Er hat, wie der Jazzpublizist Manfred Miller (1943-2021), der früh dafür eine Sprache gefunden hat, betont, alles „dem Klang“ untergeordnet.

Aus seiner Geringschätzung der heutigen Jazzausbildung, die er auch, als er längst schon ein Klassiker war, nicht verhehlen mochte, spricht vielleicht auch der ungeheuere Aufwand, dessen es bedurfte, so lange gegen den Strom zu schwimmen. Immer das Verdikt im Nacken, auch und erst recht von Kollegen; „der kann ja gar nicht spielen“.

Brötzmann ist ein großer Stilist geworden, ein Klassiker des europäischen, des deutschen FreeJazz (so diffus auch hier sein Bezug zum Begriff war).

Er hat auf seine spezifische Art das ästhetische credo der Gattung eingelöst; er hat unhintergehbar ihren Gipfel erreicht, das Ziel mit der Aufschrift, (wie es bei Wolfram Knauer zum Buchtitel geworden ist): „Play yourself, man!“

Er hat sich selbst gespielt.

Ob er so, wie wir ihn gehört & gesehen haben (auf keinen Fall zu vergessen den bemerkenswerten Bildenden Künstler Brötzmann!), auch wirklich war - es spielt für die Rezeption seiner Künste keine Rolle. Aber, was wird nun aus „Sounds like Whoopataal“?

Aber, was wird nun aus „Sounds like Whoopataal“?

Im Tal selbst trat er nur noch selten auf; im „ort“, wo in sehr weitläufiger Erinnerung an Peter Kowald (1944-2002) gespielt wird, jüngst auch ein Abend in memoriam Hans Reichel (1949-2011), war er nie - obwohl er wirklich nur um die Ecke hätte gehen müssen.

Wolfgang Schmidtke, ein Vertrauter und Kollege der letzten Jahre, der etliches kann, was Brötzmann konnte, sieht sich nicht als „keeper of the flame“.

Im Gegensatz zu dem lange vergriffenen Buch gleichen Titels liegen die „Sounds like Whoopataal“ vor allem dank Brötzmann in einem immensen, international vernetzten Audio-Katalog vor. Sie werden so schnell nicht verklingen.

Schade, dass Manfred Miller die aktuelle, die vielleicht größte Volte in seiner Laufbahn nicht mehr miterleben konnte. Miller, seinerzeit Hilfsredakteur der Deutschen Welle, ermöglichte „for Adolphe Sax“ (1967) und ein Jahr später „Machine Gun“ als Co-Produzent und legte sich für Brötzmann in der legendären TV-Sendung „Pop Jazz vs Free Jazz“ ( April 1967) so eloquent ins Zeug wie kaum jemand danach.

Man hätte zu gerne seine Reaktion erfahren auf die Nachricht, dass sein Protagonist im Jahre 2023 eines seiner letzten Alben (Brötzmann, Bekkas, Drake „Catching Ghosts“, Live at Jazzfest Berlin 2002) ausgerechnet auf ACT, dem Label seines Gegners aus jener Sendung, Siggi Loch, herausbringt.

Vermutlich würde er schnell durchschauen, dass Brötzmann dort - ähnlich Miles Davis, der auf „Tutu“ (1986) nur noch Gast bei sich selbst war - bei einer Rhythmusgruppe gastiert, die ihm einen präzisen, aber weit ausdeutbaren Teppich unterlegt. Ihm, dem großen Stilisten. Der sich darauf entfalten kann.

Die Herkunft der Stücke lautet „Gnaoua traditional“. Die Berber-Strukturen Marokkos transportieren „Sounds like Whoopataal“.

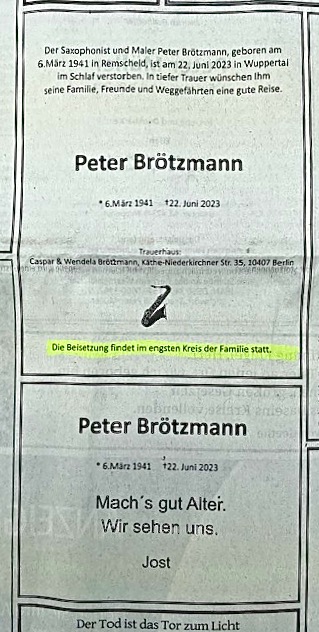

Peter Brötzmann,

geboren am 6. März 1942 in Remscheid,

starb am 22. Juni 2023 in Wuppertal.

Er wurde 82 Jahre alt.

Er hinterlässt zwei Kinder in Berlin,

Caspar und Wendela.

Fotos: Karl-Heinz Krauskopf, Peter Tümmers

erstellt: 23.06.23, ergänzt: 01.07.23

©Michael Rüsenberg, 2023. Alle Rechte vorbehalten