Herbie Hancock wird heute 80.

Und weil der Glückwünsch ernst gemeint ist, und heute im wahrsten Sinne Feiertag ist, verzichten wir auf das an dieser Stelle nicht seltene Attribut „Onkel Herbie“.

Es galt dem Künstler gleichen Namens für seine großmännischen, häufig nichts sagenden Worte, und - ja auch - Taten, die sein Euvre in den letzten zwei Jahrzehnten in die Breite wachsen ließen, ohne darin Spitzen zu setzen.

Spitzen, am Geburtstag zögern wir nicht zusagen: historische Spitzen, wie sie in den ersten drei Jahrzehnten seiner Karriere zahlreich waren.

Oblgleich, wie seine Deutschland-Tour lehrt, er jederzeit wieder Anschluß dazu herstellen kann. Wirkte er auf der Tour zuvor wie ein Schatten seiner selbst, wie eine Art Hancock-Darsteller, der sich - noch dazu bei lausigem Sound - mit den berühmten Floskeln begnügt, leuchtete er im Herbst 2019 das gesamte Umfeld aus.

HH 80, die Glückwünsche in Corona-Zeiten sind nicht eben zahlreich.

Die FAZ (11.04.) bestellt fast allein das weite Feld.

Und bringt schon in der Unterzeile die Talente des Jubilars durcheinander:

„Zum achtzigsten Geburtstag des genialen Klangtüftlers und großen Jazzpianisten Herbie Hancock“.

Würde ein Austausch der Attribute der Verteilung der Talente in einer Person gerecht?

Gemessen an seiner Eigenschaft als Klangtüftler gehörte das Geniale sicher zum Jazzpianisten Hancock.

Er ist eine Ikone der Jazzgeschichte: rhythmisch (ein Groovemeister vor dem Herrn), harmonisch, melodisch, von der Phrasierung her. Nicht nur ein Robert Glasper wäre ohne den Vorläufer Hancock undenkbar.

Und, nicht zu vergessen der Komponist Hancock, seit „Watermelon Man“ 1962 gehen zahlreiche Stücke auf sein Konto, im wahrsten Sinne.

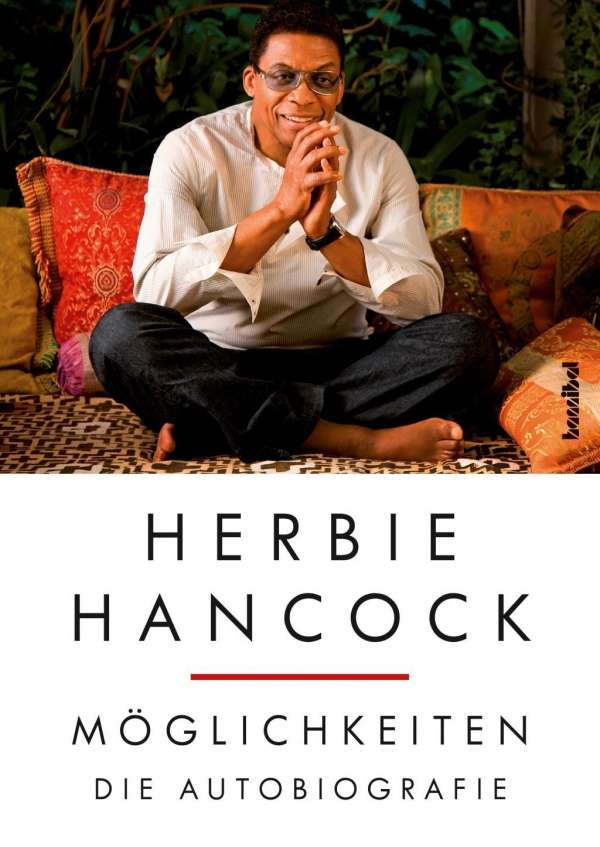

Und der Klangtüftler, ist er wirklich ein „großer“? Ein Blick in die Autobiographie, aus der die FAZ ihr Geburtstagsständchen mit einem Onkel Herbie-Spruch beschließt („Ich kann kaum erwarten, was der nächste Morgen bringen wird.“), enthält auf Seite 146 das autobiographische Bekenntnis

Ein Blick in die Autobiographie, aus der die FAZ ihr Geburtstagsständchen mit einem Onkel Herbie-Spruch beschließt („Ich kann kaum erwarten, was der nächste Morgen bringen wird.“), enthält auf Seite 146 das autobiographische Bekenntnis

„I didn´t know anything about synthesizers“.

Das war 1972, bei den Aufnahmen von „Crossings“, als der Produzent David Rubinson den Synthie-Spezialisten Patrick Gleeson empfiehlt, einen promovierten Philologen für die Englische Literatur des 18. Jahrhunderts.

Herbie Hancock - wenn das noch erwähnt werden muss - hat seitdem gelernt, er war, mit anderen Worten, nie Beratungs-resistent.

Bis heute, wo alle Welt seit vielen Monaten auf ein neues Album wartet, mitproduziert aus der Entourage von Flying Lotus.

Aber die Anzahl der elektronischen Keyboards zu zählen, wie es die FAZ tut, von „Headhunters“, 1973, mit zweien, wo deren Einsatz marginal ist, bis zu sechzehn 1980, auf „Monster“, ist albern.

Und sich dann um die Wertung drückt:

„Die Frage ist müßig, ob der Aufwand sich musikalisch gelohnt hat.“

Die Antwort ist klar: Nein.

Hancock hat zur Ästhetik der elektronischen Klangerzeuger im Jazz beigetragen, ohne Frage.

Aber sein Rang auf diesem Felde ist klar hinter dem von Jan Hammer,

Josef Zawinul, Chick Corea, Barry Miles u.a.

Selbst im größten Elektro-Geflacker, wie beispielsweise im zweiten Teil von „Dedication“ (1974), bleibt Hancock bei seinem Leisten.

Und das ist der Flügel oder das Fender Rhodes Electric Piano.

erstellt: 12.04.20

©Michael Rüsenberg, 2020. Alle Rechte vorbehalten