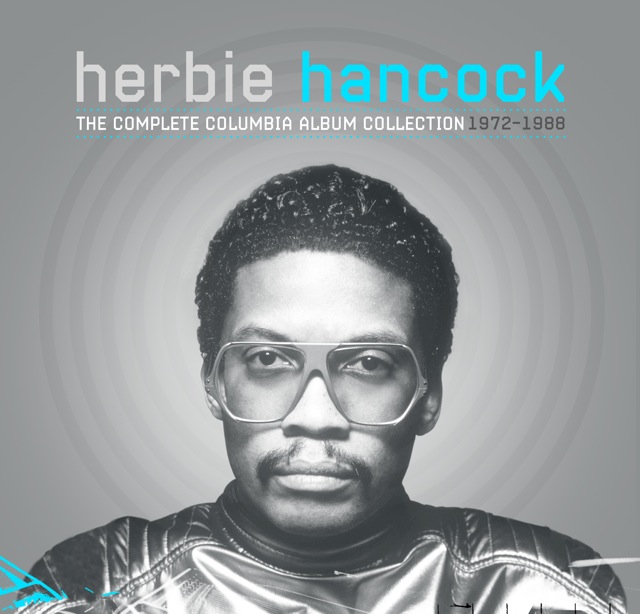

HERBIE HANCOCK The Complete Columbia Album Collection 1972 - 1988 (**) - (**********)

01. Sextant (1973)

02. Head Hunters (1973)

03. Dedication (1974)*

04. Thrust (1974)

05. Death Wish /OST (1974)

06. Flood (1975)*

07. Man-Child (1975)

08. Secrets (1976)

09./10. V.S.O.P. (1976 - 2CDs )

11. Herbie Hancock Trio (1977)*

12. V.S.O.P.: The Quintet (1977)

13. V.S.O.P.: Tempest In The Colosseum (1977)*

14./15. An Evening With Herbie Hancock & Chick Corea (1978 - 2 CDs)

16. Sunlight (1978)

17. Feets Don't Fail Me Now (1978)

18. Direct Step (1978)*

19. The Piano (1978)*

20./21. V.S.O.P.: Live Under The Sky (1979 - 2 CDs)

22. V.S.O.P.: Five Stars (1979)*

23. Butterfly w/ Kimiko Kasai (1979)*

24. Monster (1980

25. Mr. Hands (1980)

26. Magic Windows (1981)

27. Herbie Hancock Trio w/ Ron Carter + Tony Williams (1981)*

28. Herbie Hancock Quartet (1981)

29. Lite Me Up (1982)

30. Future Shock (1983)

31. Sound-System (1984)

32. Village Life (1984)

33. Round Midnight / OST (1985)

34. Perfect Machine (1988)

* zum ersten Mal auf CD ausserhalb Japans

OST = Original Soundtrack zum Film

Sony/Columbia 886977240829

Preis ca 110 Euro

Ja, ist denn scho´ Weihnachten?

Wenn bereits Mitte Oktober Weckmänner (Stutenkerle im Ruhrgebiet) in den Regalen lagern, dann ist Sony/Columbia gewiss legitimiert, einen Quader zu packen, die alles verspricht, was ein gutes Geschenk stimulieren sollte: Vorfreude, Staunen, Begeisterung, anhaltenden Genuss, modisch: Nachhaltigkeit. Eine Wundertüte, die in puncto Preis-Leistungsverhältnis konkurrenzlos sein dürfte, und von daher vorzüglich sich zu einem Geschenk eignet, auch an sich selbst, für den Fall, dass die Lieben drumherum das Zeichen nicht erkennen.

Herbert Jeffrey Hancock, genannt Herbie, geboren am 12. April 1940 in Chicago, ist einer der Großen der Jazzgeschichte. Sein Wirken verteilt sich - in diesem Genre wichtig - tontechnisch im wesentlichen auf vier verschiedene Label. Die 16 Jahre bei Columbia markieren nicht nur die längste, sondern auch die vielgestaltigste Periode: fast alles, was Herbie Hancock ausmacht, was man an ihm schätzen aber auch, was nerven kann, ist hier versammelt.

Vielseitigkeit kennzeichnet zwar auch die Jahre danach - aber sie enthalten keine Höhepunkte wie die Columbia-Jahre, und wenn, müsste man sie im Streit bestimmen (gehört „1+1“ mit Wayne Shorter, 1997, dazu, oder „Gershwins´s World“, 1998, oder „Future to Future“, 2001, oder lieber doch „Directions in Music“, 2002?)

Wohingegen zwischen 1972 und 1988 mehrere unstrittige Klassiker entstanden sind: „Sextant“ und „Headhunters“, beide 1973, eines von mehreren V.S.O.P.-Alben (vorzugsweise „Tempest in the Colosseum“, 1977), „Future Shock“, 1983 sowie der Soundtrack zu „Round Midnight“, 1985.

Damit wir uns nicht missverstehen: auch Hancock´s frühe Jahre bei Blue Note, 1962 - 1969, enthalten Klassiker, aber sie greifen stilistisch nicht so aus, sie sind „mehr Jazz“ (weshalb Puristen verständlicherweise diese Periode bevorzugen).

Die drei Alben bei Warner Brothers, 1969 - 1971, markieren lediglich eine - allerdings blühende - Übergangszeit, immerhin hat Hancock hier eine seiner schönsten Balladen hinterlegt („Tell me a Bedtime Story“). Sie enthalten überdies die beiden ersten Alben des legendären Sextetts („Mwandishi“, 1970, „Crossings“, 1971). Und mit dem letzten Teil der Sextett-Trilogie, mit „Sextant“, startet diese Box, nein sie startet nicht einfach, sie triumphiert, sie hebt ab wie ein Jet! Herrschaften, was ist hier los!

Und mit dem letzten Teil der Sextett-Trilogie, mit „Sextant“, startet diese Box, nein sie startet nicht einfach, sie triumphiert, sie hebt ab wie ein Jet! Herrschaften, was ist hier los!

Der Begriff Free Funk, den man neulich anlässlich seines Todes Ronald Shannon Jackson nachgerühmt hat, er passt viel besser hier: für diese offenen, nicht ausschliesslich auf 16tel-feeling basierende Funk-Strukturen, die elektro-akustischen Texturen. Der bohrende vamp im fast 20-minütigen „Hornets“ stürzt uns in ein Fegefeuer aus schreienden Instrumental-Stimmen, die Onkel Herbie gelegentlich mit einem Signal-Thema aus glühender Lava nachheizt.

(Die Hackepeter-Rhythmen von „Perfect Machine“, mit denen Hancock etliche Jahre später seine Columbia-Jahre beschliesst, marschieren wie der reine Zickendraht dagegen.)

Dieses großartige Sextett (der Rezensent jubelt, er hat es live erlebt, 1970 bei Ronnie Scott´s), Hancock löst es aus Kostengründen auf. The rest is history, ein Millionseller: der ganze Wirbel zusammengedampft auf den super-trockenen Funk von Headhunters.

Was man seinerzeit vielleicht überlesen hat: die Neufassung von Hancocks Alt-Hit „Watermelon Man“ hat Drummer Harvey Mason arrangiert, ein schiebend groovender Funk mit Anklängen an afrikanische Jodel-Techniken.

Auch das Hancock E-Piano-Solo im double-time-Teil von „Sly“ ist Geschichte. So energetisch über einem Funk-Rhythmus kommt er nur noch einmal ´rüber: in dem von halsbrecherischen stop times durchsiebten „Actual Proof“, am Flügel, im Dialog mit der Flöte von Bennie Maupin. Ein Gipfel des Jazz-Funk!

„Actual Proof“, die Live-Fassung, stammt aus einem Konzert in Tokio 1975 und ist Teil des bis dato außerhalb Japans nicht erhältlichen Albums „Flood“.

Acht Alben in diesem Paket sind laut Produzenten erstmals im Westen zugänglich, (tatsächlich sind es neun, sie übersehen „The Piano), „Flood“ und „Tempest in the Colosseum“ zählen zu den Perlen, der Rest besticht weniger bzw. ist entbehrlich. So z.B. die Exkursion mit der japanischen Sängerin Kimiko Kasai (23), mit der er ausgerechnet seine Ballade „Tell me a Bedtime Story“ (aus dem WB Album „Fat Albert Rotunda“, 1969) als Disco-Marsch verhökert.

Überhaupt die Disco-Ausflüge des Herbie Hancock (im booklet schamvoll als „dance“ kategorisiert), sie sind noch viel ausführlicher und dauern länger als in westlichen Plattenläden dokumentiert. Sie ziehen sich durch von Manchild (1975), noch in Gestalt des Zappelfunk der späten Headhunters, über den Zwitter „Sunlight“, das überraschend mit einer Aufreger-Nummer mit Jaco Pastorius und Tony Williams endet („Good Question“), über den Tiefpunkt „Feets don´t fail me now“ (1978) bis „Magic Windows“, 1981. Daneben noch ein Ausreisser in den white rock a la Toto „Lite me up“, 1981/82.

Im Grunde ist die Disco-Zeit mit „Future Shock“ (1983) noch nicht abgeschlossen, sie explodiert geradezu mit Hilfe de neuen digitalen Techniken und dem „Material“-Team (Bill Laswell, Michael Beinhorn), explodiert in das, was nun - nicht ganz unzutreffend - „avantgarde funk“ heisst.

„Future Shock“ hat sich 1.5 Mio mal verkauft, das Video zum „Rock it“-Track von Godley & Creme avancierte zu einem der meistgesehenen Musikvideos.

Greg Tate bringt in The Wire (11/2013) einen Höreindruck auf den Punkt, den man schon lange hegte, ohne ihn ausgesprochen zu haben: „Als Solo-Pianist ist Herbie weder Cecil Taylor noch Keith Jarrett, und als Leiter eines Trios kein Mal Waldron, kein Hank Jones und auch kein Ahmad Jamal. „

Greg Tate hat recht: im Verhältnis zu diesen Referenzen bleibt das Solo-Piano-Album von 1978 (19) ebenso blass wie die beide Trio-Alben mit der Top-Besetzung mit Ron Carter und Tony Williams (11 und 27).

Als Solist neigt Hancock zum fortwährenden Präludieren, er beschreibt keine Architekturen, es gibt nicht einen track, wo er, der große Groovemeister, rockt wie der Gospel-Jarrett.

Und im Trio exponiert er sich nicht im gleichen Masse wie - sagen wir - im Quintett. Schlagend wortwörtlich die Unterschiede, wenn er Tony Williams im Trio oder aber im Quintett oder Quartett hinter sich hat (z.b. in 12, 13, 20/21, 22, 28).

Auch Tate´s Erklärung für dieses wundersame Defizit leuchtet ein: offenkundig mangele es Hancock „nicht an Handwerk, aber kein Format scheint ihn (oder mich als Hörer) so anzuregen wie der Tummelplatz einer guten Gruppe.“

Das bald 200-seitige, reich bebilderte booklet ist lediglich von discografischem Interesse. Der Hauptessay stammt wiederum von dem in Wiederveröffentlichungsfragen erfahrenen Bob Belden. Leider lässt er hier jeden Ansatz jener analytischen Prägnanz vermissen, die früher seine Einlassungen zu Miles Davis zu echten Hörhilfen gemacht haben. Belden weiss über Hancock viel, viel mehr, als er hier preisgibt, und er verfällt in den Ton eines Hofsängers; dass er beispielsweise auf den Pianisten Hancock nur eine Seite verwendet, auf den Synthesizerspieler aber zwei, spricht Bände.

Im Gegensatz zum Pianisten Hancock hat sich der „Synthesist“ Hancock zwar früh mit dem jeweils aktuellen elektronischen Fuhrpark gezeigt, aber dort trotz manch eindrücklicher Koloratur nie eine eigene Handschrift entwickelt (im Gegensatz zu George Duke und Chick Corea oder Jan Hammer). Er war immer auf den Rat von Helfern angewiesen, von Patrick Gleeson bis Bill Laswell.

Hey Folks, wird sind nicht im Verlagswesen, dies ist keine historisch-kritische Ausgabe, sondern eine Tonträger-Kompilation, zu deren Produzenten auch der gefeierte Herbert Jeffrey „Herbie“ Hancock selbst zählt.

Ihm legt Belden verbale Kränze zu Füssen, bei denen sich einem Außenstehenden die Fußnägel aufrollen: „Selten zuvor (habe) eine Klangsammlung dermassen viel über den Offenbarungsprozess eines menschlichen Wesens enthalten.“

Eine Kompilation, bei der auf jeden zweiten Aufreger eine Produktion folgt, bei der man sich fragt: „Warum macht der Mann das? Wie hält der das aus?“, hätte einen solchen Essay nahe gelegt.

Zumal bei einem Herbie Hancock Innovation und Hoch-Kommerz sich nicht entgegenstehen „(„Headhunters“, „Future Shock“). Belden weicht mit der Allerwelts-Erklärung aus, am Beispiel Hancock könne man einen Aspekt des Buddhismus, die Inklusion, verstehen, „weil Herbie dem Trend zur Exklusivität sich widersetzt, indem er seine Musik über die Grenzen des Status Quo hinausgreifen lässt.“

Das ist ein allzu billiges Fazit für eine Produktion, bei der Entzücken und Ernüchterung im Wechselspiel stehen; eine Produktion, die ein Gebirge an Bedeutung vorsetzt, an dem man sich lange abarbeiten kann. Lustvoll - und manchmal mit Kopfschütteln.

erstellt: 08.11.13

©Michael Rüsenberg, 2013. Alle Rechte vorbehalten