BROEtz 2025 ist der Nachfolger von BROEtz 2023, nämlich die dritte Runde in einer Biennale.

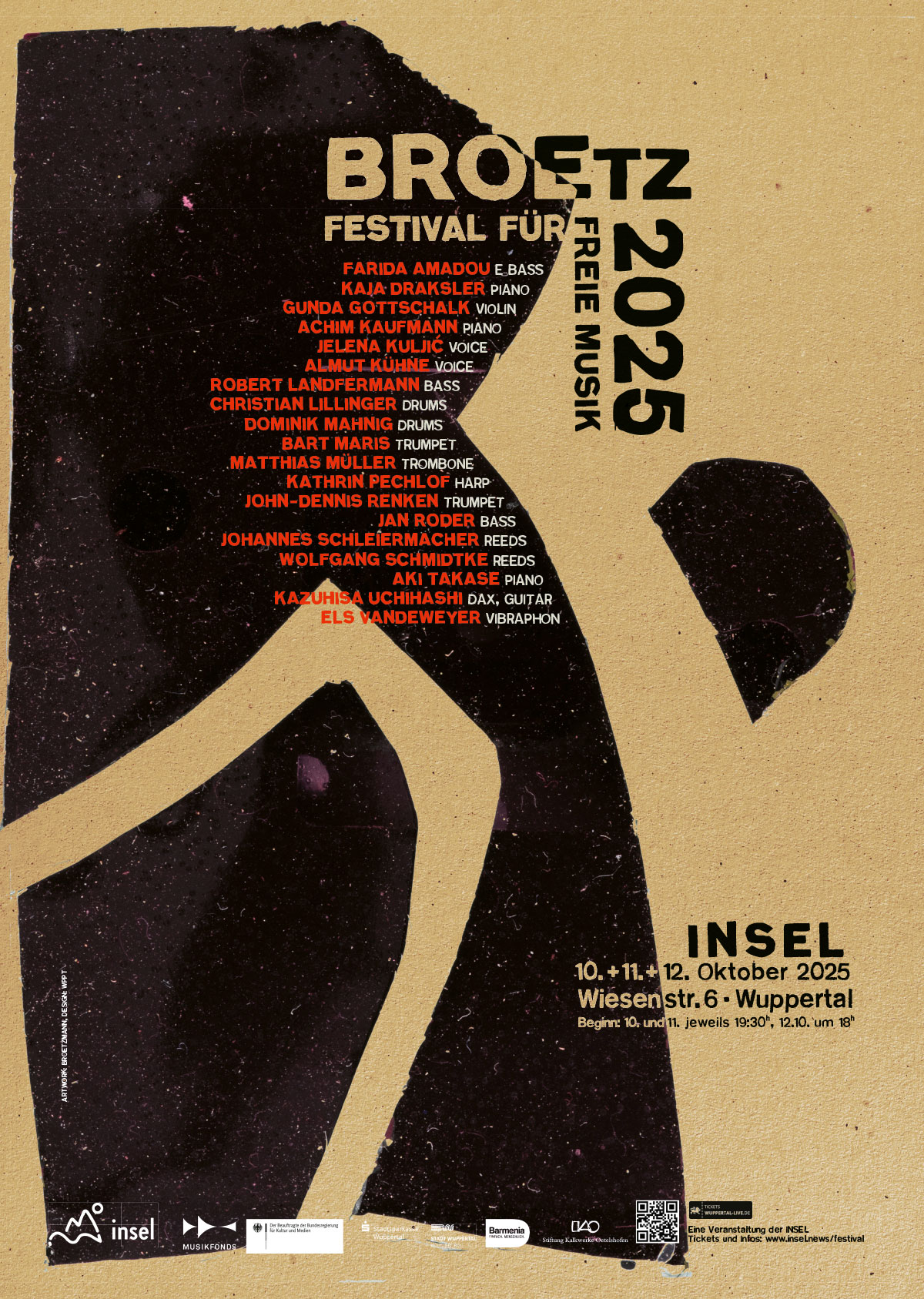

Die Orthografie mag schwanken, der Grundstein dieses „Festivals für Freie Musik“ wurde mit BRÖtz 80! gelegt.

In Wuppertal, und inzwischen auch weltweit, reicht solche Form der Einsilbigkeit, um die Ideenwelt des legendären FreeJazz-Saxophonisten Peter Brötzmann (1941-2023) assoziativ anzustoßen.

(Gerne auch wird die Silbe in ein Verb verwandelt: brötzen.) Im August 2021, im Jahr seines achtzigsten Geburtstages, erlaubte seine Gesundheit dem Jubilar, an drei Tagen mit musikalischen Freunden & Freundinnen, aber auch mit seinem Sohn, zu feiern. Dort ward die Idee einer Biennale geboren.

Im August 2021, im Jahr seines achtzigsten Geburtstages, erlaubte seine Gesundheit dem Jubilar, an drei Tagen mit musikalischen Freunden & Freundinnen, aber auch mit seinem Sohn, zu feiern. Dort ward die Idee einer Biennale geboren.

Deren zweite Ausgabe, so wird Wolfgang Schmidtke nicht müde zu betonen, habe Brötzmann noch mit-kuratieren können. Miterleben konnte er sie nicht mehr, er ist ein Vierteljahr zuvor verstorben.

BROEtz 2025 nun läuft in Schmidtkes Eigenverantwortung. Der Wechsel dürfte marginal für ihn gewesen sein, man merkt ihn dem Programm nicht an, zumal er zur Begrüßung erneut gebeten wird darzulegen, worum es geht.

Es geht nicht - und das wissen alle in der „Insel“, Wuppertal - es geht nicht um das Unmögliche, nämlich Brötzmann nachzuspielen, nachzuahmen oder sonstwie etwas mit der Vorsilbe „nach“ zu unternehmen. In diesen Kreisen strikte verpönt.

Es gehe darum, nichts zu wiederholen, sondern Neues zu schaffen.

Eine Allerweltsformel in diesem Feld der ästhetischen Moderne, gewiss.

Aber der auch lautmalerisch kräftige Titel der Veranstaltung mit dem nach allen Seiten offenen Bedeutungsraum signalisiert insofern doch einen Unterschied, als die anreisenden MusikerInnen zwar vom Plakat ablesen können, wer noch eingeladen ist - nachmittags aber erst erfahren, mit wem sie kurz darauf die Bühne teilen werden.

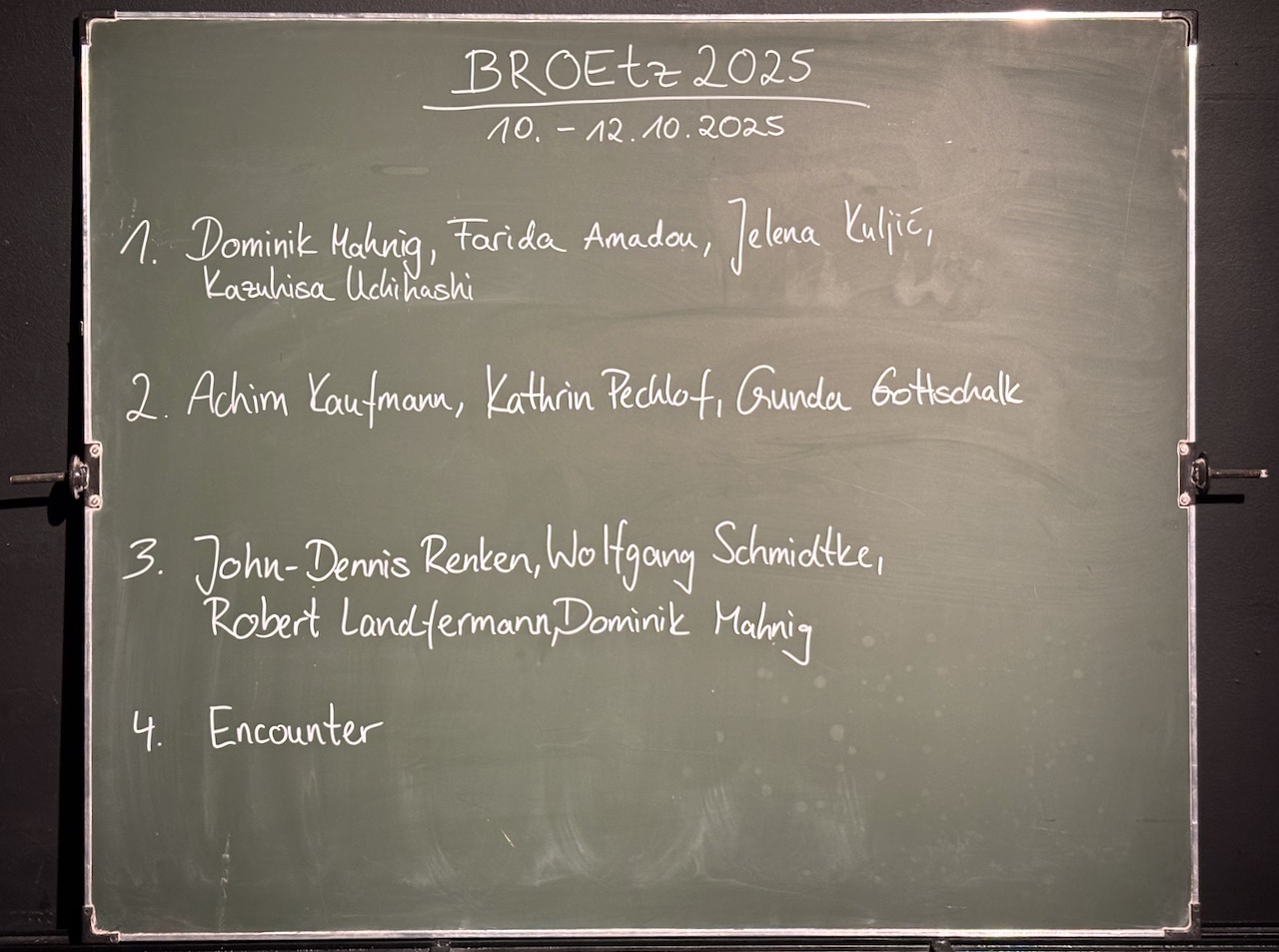

Proben sind, sowieso, ausgeschlossen. Sie mögen sich aus anderen Kontexten kennen. Aber in den Paarungen, wie sie Schmidtke auf einer Tafel (aus dem Brötzmann-Nachlaß) fixiert, haben sie noch nie zusammengespielt.

Sie mögen sich aus anderen Kontexten kennen. Aber in den Paarungen, wie sie Schmidtke auf einer Tafel (aus dem Brötzmann-Nachlaß) fixiert, haben sie noch nie zusammengespielt.

Der Anfang an diesem Abend (die Jazzpolizei hat den ersten Tag besucht) ist wie immer einfach, ebenso unproblematisch auch die Frage, ob jemand den richtigen Ton trifft. Das (halb)richtige Klischee des Jazz, die richtige Lösung sei nur einen Halbton entfernt, ist hier obsolet.

Dies ist Frei Improvisierte Musik.

Korrekte Tonhöhen werden spontan ausgehandelt, Dissonanzen ausgehalten, Kontraste gesucht und dann transformiert in ein akustisches Netzwerk, dessen Koordinaten ständig wechseln. Entscheidend sind Performance-Parameter:

wer hört wie zu und zieht daraus welche Konsequenzen. Mit anderen worten, wer findet wie seine/ihre Rolle.

Die erste Begegnung stand sogleich unter dem Druck eines schwer beherrschbaren Parameters, nämlich eines hohen Lautstärkepegels, an Jazz-Stammtischen gerne verwechselt mit großer Dynamik.

Kazuhisa Uchiashi, einer der letzten, die ein Ur-Wuppertaler Instrument bedienen, nämlich das von Hans Reichel (1949-2011) entwickelte Daxophon, setzte es ein wie eine kurze Verbeugung vor dem genius loci - und ließ dann die E-Gitarre nicht mehr los. Unterbrochen nur durch das Klopfen eines Ethno Beat auf dem Resonanzkästchen des Instrumentes.

Da aber hatte er lange schon einen Pegel etabliert, der die reduzierten, aber durchweg interessanten patterns der aus Belgien stammenden Farida Amadou auf der Baßgitarre (!) größtenteils maskierte. Dominik Mahnig, dr, kam damit zurecht, weniger aber Jelena Kuljic (so wollte es der Jazzpolizei scheinen, andere mögen das anders gehört haben.) Sie kommt auch vom Schauspiel, man kennt sie aber auch aus dem Power-Quartett Kuu!.

Hier wie dort pflegt sie eine Vocalperformance im Übergang von scat (freilich nicht gänzlich unsemantisch) zu Sprechgesang. Sie hat ein Textblatt vor sich sowie Effektgeräte, mitunter friert sie einzelne Worte ein, dehnt oder zerhackt sie. Die Halbsätze, die man vernehmen konnte, mochten sich nicht zu irgendeiner Form von Narration reihen, weil immerzu in einer Stimmlage des Schreiens den anderen entgegengeworfen.

Das nun folgende Trio - schon rein aus akustischen Gründen eine Wohltat.

Drei MusikerInnen, denen schon das Instrument in ihrer Mitten, die von Kathrin Pechlof bediente Harfe, enge Grenzen setzt zur Phon-Völlerei. Drei MusikerInnen, die einander zuhören und deren daraus folgende, individuelle Spielzüge von den Zuhörern nachvollzogen werden können.

Eine Musik, die atmet; mitunter auch in enger klanglicher Nachbarschaft, wenn die Violine (Gunda Gottschalk) piccicato erklingt und Achim Kaufmann in die Saiten seines Instrumentes greift. Dort durchaus auch mit schnarrenden, scharfen Sounds.

So gediegen, wie es ausschaut, tönte es durchweg nicht. Wenngleich auch hier einem Instrument, der Violine, von der Lautstärke her eine leichte Dominanz zukam, die sich aus der Struktur der Interaktionen gar nicht erschließen wollte; möglicherweise eine Nachlässigkeit seitens der Saalregie.

BROEtz ist eine Reihe, bei der auch der Chef in den Ring steigt. George Gruntz wurde seinerzeit bei den Berliner Jazztagen dafür gerüffelt, im Tal würde das lächerlich wirken. Denn BROEtz hat, fast möchte man sagen, einen familiären Charakter.

Wolfgang Schmidtke ist so gut wie der letzte keeper of the flame einer Tradition, die er zwar nicht mitbegründet, aber wortwörtlich begriffen hat, als später Mitstreiter von Peter Brötzmann, freilich mit einem größeren stilistischen Horizont.

Die letzte Paarung am Eröffnungsabend von BROEtz 2025 rief Erinnerungen wach bei der Jazzpolizei: an einen Abend in einem Berliner Jazzkeller, vor einigen Jahren, als u.a. Schmidtke die eher verstreuten Aktivitäten von Alexander von Schlippenbach & Brötzmann gewissermaßen koordinierte. Von hinten mit großer Übersicht zusammengebunden durch Dieter Manderscheid.

Er war bei BROEtz 2023, heute ist Robert Landfermann da, sein Nachfolger auf dem Posten des Baß-Professors an der Musikhochschule Köln.

Auch Schmidtke (Sopransax), John-Dennis Renken (Trompete), Landfermann & Dominik Mahnig haben noch nie zusammengespielt. Auch dieses Quartett wird also - wie die beiden Ensembles zuvor - frei improvisieren.

Im Gegensatz zu jenen liegt aber für diese vier ein zumindest vager Formelvorrat vor, aus der Jazzgeschichte - ein Schelm, der dabei (man tausche das Sopran- gegen ein Altsaxophon) nicht an das Ornette Coleman - Don Cherry Quartet denkt.

(Zumindest zwei aus dem Publikum, hosianna!, teilten die Assoziation der Jazzpolizei). Und es geht auch tatsächlich los mit melodischen Kürzeln a la Coleman von Trompete und Sopransax (ein rein sprachliches Hilfsvehikel, um überhaupt eine Verständigung über diese Performance ins Laufen zu kriegen. Ob es wirklich so war, dürfte erst eine aufwendige, digitale Pattern-Analyse herausfinden.)

Rasch aber verflüchtigt sich diese Assoziation. Es entfaltet sich ein Post FreeJazz, er geht bald auf Flughöhe, und man staunt und staunt über die rein auralen, spontanen Abstimmungen über tonale und rhythmische Bewegungen, über ihre Nähe und Distanz.

Irgendwann dreht Landfermann, wie auf dem Absatz, einen Ton in Richtung Shuffle-Rhythmus, wie man ihn von dem legendären Quartett nie gehört hat.

Der Beifall, das Entzücken waren hier am größten. Es ging gar nicht anders.

erstellt: 12.10.25

©Michael Rüsenberg, 2025. Alle Rechte vorbehalten