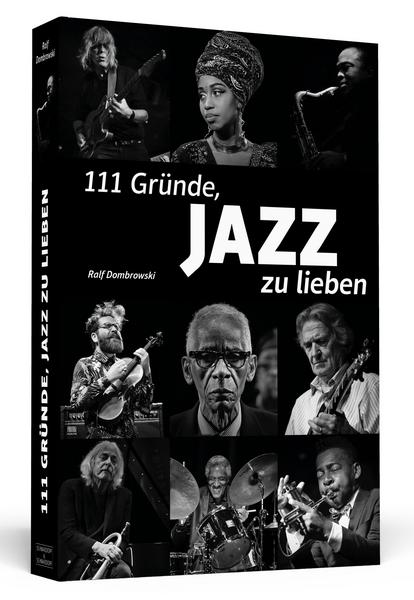

Ralf Dombrowski

111 Gründe, Jazz zu lieben

264 Seiten, 14.99 Euro

Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2019

ISBN: 978-3-86265-804-6

Es ist und bleibt eine Schnapsidee mit den 111-Gründe-Büchern.

Die Autoren wollen viel. Und wagen wenig. Sie lieben das Subjektive

(Dombrowski´s erste Worte lauten „Natürlich ist es pure Willkür“) und scheuen die Systematik.

Nichts gegen Subjektivität: die Arbeiten von Michael Naura (1934-2017) zum Beispiel sind durchgezogen davon, aber sie sparen nicht mit Erkenntnissen; vom Lesevergnügen, das sie vermitteln, ganz zu schweigen.

Subjektivität aber in das Korsett einer Ordnung zu bringen, die durch eine beliebige Zahl zum Ausdruck bringt, dass man sie nur mit Augenzwinkern akzeptieren sollte, begünstigt geradezu das Groteske.

Dem Journalisten Dombrowski waren zudem zwei Auswege unter dem Vorzeichen 111 verstellt. Wenige Wochen vor seinem Band sind „111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss“ erschienen.

Er gibt das Dilemma zu erkennen und beschließt seine Sammlung mit Grund 112, genannt „Bonustrack: Weil 111 Alben ein guter Anfang sind“.

Wie groß der Sog der Zahl 111 gerade in Deutschland ist, zeigte sich 2014, als der Reclam Verlag einen Band des US-Journalisten Kevin Whitehead umetikettiert. Das amerikanische Original von 2011 „Why Jazz? A concise Guide“ (Warum Jazz? Eine Kurzfassung) wurde in der deutschen Übertragung zu „Warum Jazz? 111 gute Gründe“ veralbert.

Whitehead (den Dombrowski auch zitiert) leitet seine Kapitel mit Fragen ein. Aber sie werden nicht nummeriert, schon beim Durchblättern erkennt man, dass er gewiß nicht die Hälfte der magischen Zahl erreicht.

Obendrein stellt er Fragen, deren Notwendigkeit gerade die deutsche Jazzpublizistik noch gar nicht erkannt hat („Hat Jazz vor allem mit dem Ausdrücken eigener Gefühle zu tun?“).

Dombrowkis Anspruch ist weitaus bescheidener:

„Ich werde also kaum etwas finden, was nicht schon irgendwo einmal gedacht oder erwähnt wurde.“

Ok, wir haben verstanden. Also kommt es auf die Auswahl an.

Und da gibt Dombrowski wenige Zeilen später zu Bedenken Anlaß:

„Wolf Kampmanns sozialgeschichtliche Darstellung des Jazz zum Beispiel ist grundlegend, ebenso der immer noch mächtige Wälzer von Joachim-Ernst Berendt, den Günther Huesmann kompetent modifiziert hat.“

Diese beiden Werke gleichzusetzen, ist mit einem Räuspern nicht mehr zu quittieren. Den Kampmann hält man nicht nur an dieser Stelle für „grundlegend“…falsch.

Man muss auch nicht die neue Studie von Masaya Yamaguchi („Miles Davis. New Research on Miles Davis & His Circle“) gelesen haben, um seit Jahren von der Erkenntnis berührt zu sein, dass die Autobiographie von Miles Davis eben nicht „ein echtes Füllhorn der Information und Unterhaltung“ ist, für das Dombrowski es ausgibt.

Nur soviel zu Yamaguchi, laut Wolfram Knauers Rezension beginnt der amerikanische Autor sein Buch mit dem Satz:

„Sagen Sie niemals: ‘In seiner Autobiographie schrieb Miles Davis…’ Miles Davis hat nichts davon geschrieben.” Nun gut, Ralf Dombrowski konnte beim Abfassen des Manuskriptes (noch) nicht wissen (was wir wohl alle nicht wussten), was aber Yamaguchi herausgefunden hat: nämlich dass der Interviewpartner und Autor der Miles-Biographie, Quincy Troupe, eine Auszeichnung des Staates Kalifornien zurückgeben musste, weil er einen akademischen Abschluß in seinen Lebenslauf geschwindelt hatte.

Nun gut, Ralf Dombrowski konnte beim Abfassen des Manuskriptes (noch) nicht wissen (was wir wohl alle nicht wussten), was aber Yamaguchi herausgefunden hat: nämlich dass der Interviewpartner und Autor der Miles-Biographie, Quincy Troupe, eine Auszeichnung des Staates Kalifornien zurückgeben musste, weil er einen akademischen Abschluß in seinen Lebenslauf geschwindelt hatte.

Auch ohne diese Kenntnis ist Dombrowski´s Bewertung der Miles-Biographie raderdoll, wie der Kölner sagt; er räumt ihr sogar einen eigenen Grund ein, den 22:

„Weil ohne den Jazz die Autobiografie von Miles Davis nie geschrieben worden wäre“

Das ist nun ein logischer Purzelbaum der Extraklasse.

Wollten wir fies sein und den - fiktiven - Auftrag annehmen, ein Buch zu schreiben, „111 Grunde, den Jazz nicht zu lieben“, dann könnte in dieser Logik einer der Gründe lauten:

„Weil er Bücher wie das von Ralf Dombrowski möglich macht“.

Im Ernst, wenn es Gründe gibt, den Jazz zu lieben (und jeder, auf den diese Eigenschaft zutrifft, kann solche benennen, auch wenn er lediglich mit dem Zeigefinger die eigene Diskothek entlangfährt), dann müssen das in erster Linie ästhetische Gründe sein.

Dombrowski führt auch solche auf, meist versteckt hinter witzig gemeinten Formulierungen, wie „13. Grund: Weil Duke Ellington den Dschungel nach New York holte“ (gemünzt auf dessen jungle style in den 30er Jahren).

Oft aber sind die Begründungen zu kurz gedacht. Gibt es wirklich jemanden, der diese Musik mag, „weil Jazz auf Improvisation aufbaut“?

Liebt ein anderer Beethoven, weil der „Kompositionen“ geschrieben hat?

Man wird von Musik angesprochen durch ihre Expression, durch ihre ästhetische, durch ihre sinnliche Gestalt. Genügend Forschung hat gezeigt, dass das Ordnungsprinzip „Improvisation“ aktuell oft nicht erkannt wird.

Wenn zudem das ganze Leben von Improvisation geprägt ist, verliert das gleichnamige Prinzip im Jazz jeden Alleinstellungswert.

Oft, zu oft streifen Dombrowski´s Gründe ästhetische Aspekte nur oder enthalten sie in homöopatischen Dosierungen. Beispielsweise die Nr 55 „Weil niemand weiß, was Jazz eigentlich ist“.

Hier vergibt der Autor die Chance, auf die konkurrierenden Jazz-Definitionen einzugehen, His Wyntoness taucht nicht auf, Nicholas Payton auch nicht, nicht mal der über alles geliebte Miles mit seinem „Don´t call my music jazz“.

Eine wahre Fundgrube der gemeinen Jazzideologie öffnet sich mit den Gründen 102 - 111, kulminierend in (wie könnte es anders sein?) „Weil Jazz die Welt ein bisschen besser macht“.

Dombrowski kommen zwar Zweifel („…keine Musik schafft es, nur durch sich selbst die Welt ein Stückchen besser zu machen“) - „Obwohl, vielleicht ja doch“.

Wer Rezensionen zu diesem Band liest, sieht: message understood.

Ein Rezensent empfahl, den Satz „Welt Stückchen besser machen“ ganz besonders herauszustellen.

Dieser Satz - fasten seatbelts - gilt aber auch für Helene Fischer. Oder für Borussia Dortmund. Oder eine Tafel Schokolade.

erstellt: 10.02.20

©Michael Rüsenberg, 2020. Alle Rechte vorbehalten