Michael C. Heller (Hg)

The Power of Geri Allen

ca. 186 Seiten

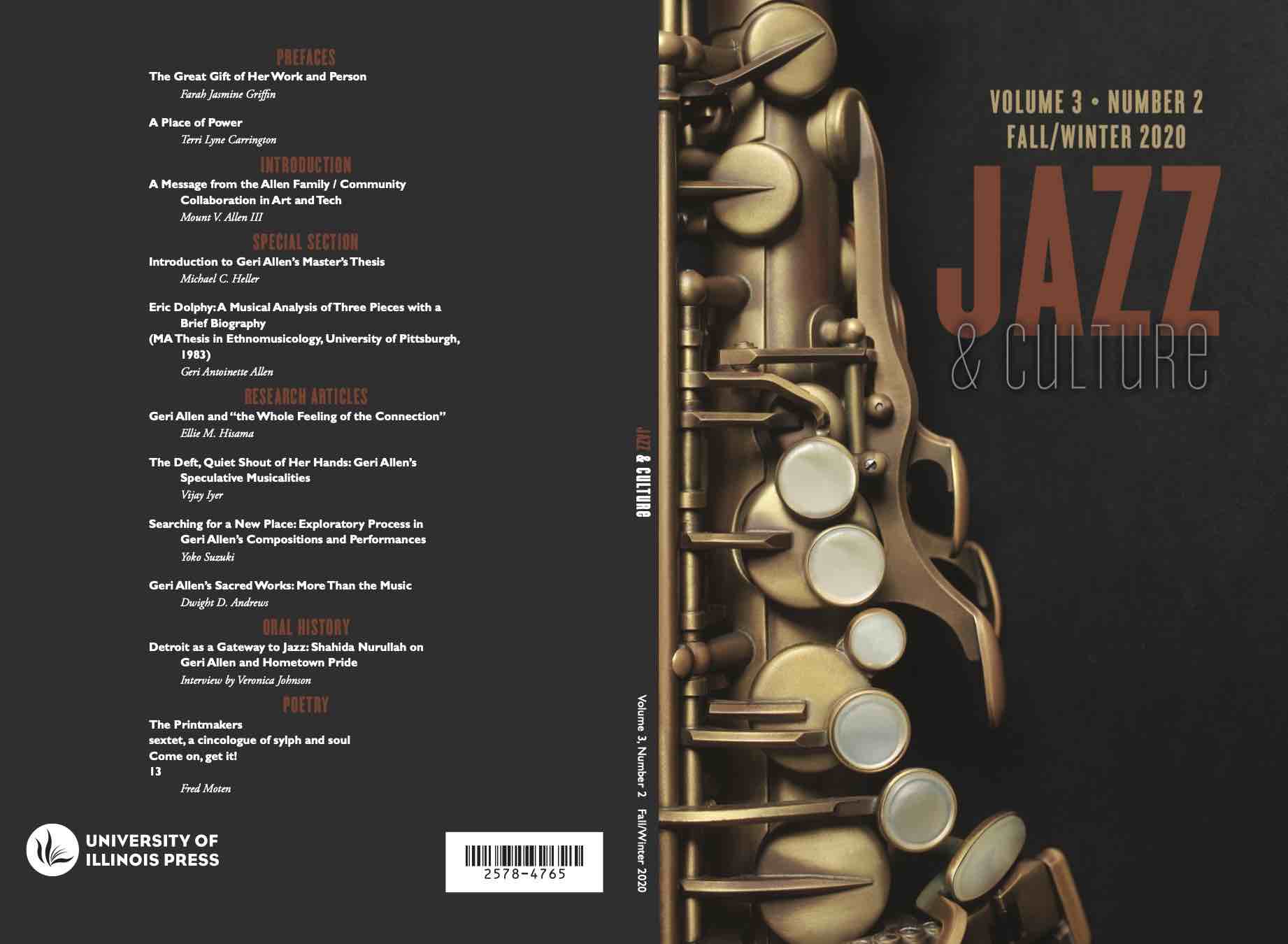

Jazz & Culture, Vol. 3, No. 2, Fall-Winter 2020

University of Illinois Press, 2020

ISSN: 25784765

Never before in jazz history war wohl der zeitliche Abstand zwischen dem Tod einer großen Künstlerpersönlichkeit und der akademischen Betrachtung ihres Nachlasses so kurz wie in diesem Falle.

Selbst bei Miles Davis dauerte es länger; die erste von drei Miles Davis-Konferenzen (in jährlichem Abstand) fand 1995 an der Washington University in St. Louis statt, ein Kongreßband folgte erst 2001, zehn Jahre nach dem Tod von Miles Davis.

Geri Allen ist am 27. Juni 2017 verstorben, kurz nach ihrem 60. Geburtstag.

Nur vier Wochen später wurde ihr bei einer Tagung in San Francisco ein ganzer Tag gewidmet. „Feed the Fire“, ursprünglich geplant für November 2020 in den Räumen der Columbia University New York City, ist bereits - nach Harvard, Februar 2018 - das zweite hoch angesiedelte und ausschließlich ihr gewidmete Symposium.

„Feed the Fire“ fand, aus Gründen der Pandemie, lediglich online als „cyber symposium in honor of Geri Allen“ statt; organisiert von Michael C. Heller, Assistenzprofessor bei den Jazz Studies an der University of Pittsburgh, deren Leitung seit 2013 bei Geri Allen lag. 1983 hatte sie an der „Pitt“ ihren Master in Musikethnologie gemacht, mit einer Arbeit unter dem Titel:

„Eric Dolphy: A Musical Analysis of Three Pieces with a Brief Biography“.

Die Arbeit ist in „ The Power of Geri Allen“ erneut abgedruckt, mit kleinen Korrekturen von und einer klugen Einführung durch Michael C. Heller.

Dass Mary Lou Williams darin Erwähnung findet, die Geri Allen ausführlich studiert habe, überrascht nicht. Wohl aber, dass in ihren letzten Lebensjahren große Energie und Leidenschaft Erroll Garner gegolten habe.

„Diese späte Annäherung zwischen Allen und Garner“, schreibt Heller, „stand sinnbildlich für ihr fortdauerndes Bemühen, die musikalischen Vorfahren zu ehren, und zwar nicht nur durch historisches Gedenken, sondern durch aktive kreative Aufführung“.

Und noch etwas anderes fällt dem Herausgeber und früheren Assistenten an deren Master-Thesis auf:

„Ebenso überraschend ist das völlige Fehlen einer Erwähnung von Künstlerinnen in dem Dokument, ein Versäumnis, das in der Jazzliteratur dieser Zeit nur allzu häufig vorkommt, insofern aber überrascht, wenn man bedenkt, wie sehr Allen in ihrem späteren Werk den Einfluss mächtiger Frauen feiern würde“.

„The Power of Geri Allen“ ist eng verknüpft mit dem Sympsium Feed the Fire.

Hier wie dort vertreten ist auch Terri Lyne Carrington, eine enge Freundin der Verstorbenen, renommierte Schlagzeugerin, seit 2005 Professorin am Berklee College of Music in Boston und dort obendrein Leiterin des Berklee Institute of Jazz and Gender Justice.

Carrington spricht und schreibt insbesondere in Erfüllung dieser Rolle.

So zieht sie in einem längeren Vorwort für den Kongreßband eine alte Faustregel für Musikerinnen heran:

„Arbeite doppelt so hart, um wenigstens die Hälfte zu kriegen“, und reklamiert Gültigkeit auch für die Jazzwelt:

„Dieses komplizierte Problem des Jazz untermauert noch mehr meine Überzeugung: Geri Allen hat mehr als doppelt so hart für weniger als halb so viel gearbeitet; in einem System, das sie nicht angemessen gewürdigt hat. Wir (Studenten, Lehrer, Musiker, Zuhörer), die wir von der mühsamen Arbeit von Geri und anderen Frauen profitiert haben, wir sollten uns gemeinsam entschließen, darauf hinzuweisen und ein neues Vermächtnis schaffen. Geri würde das gefallen“.

Es gibt Zweifel, ob diese Beschreibung Geri Allen wirklich gerecht wird.

„Geri war ganz sicher daran interessiert, Raum für einen jeden zu schaffen. Sie hat das allerdings nie in einem ausdrücklich politischen oder feministischen Sinn begründet“, ergänzt zum Beispiel Yoko Suzuki. Die Saxophonistin unterrichtet ebenfalls an der Jazzabeilung der University of Pittsburgh.

Im Buch beschreibt sie Geri Allen als eine höchst flexible Bandleaderin, die sich nicht durch Bandmitglieder irritieren ließ, die ihre Nasen nur ungern in die Partituren stecken wollten. „Die Art und Weise, wie Allen Musik schuf, zeigt, dass es ihr mehr um den Prozess des kollektiven Erforschens und der kreativen Dringlichkeit ging als um die fertigen Produkte“ (Yoko Suzuki).

Vijay Iyer analysiert zwei Klavier-Soli von Geri Allen: „The short End of the Stick“, aus dem Ralph Peterson-Album „V“ (1989) sowie einen ihrer Klassiker, „The Drummers Song“, aus dem Album „Open on all sides…in the Middle“ (1987), sozusagen ein Beiprodukt seiner eigenen Interpretation auf seinem neuen Trio-Album „Uneasy“.

Abgesehen von einer sehr genauen Spezifikation ihres Pianostils bricht an manchen Stellen der Poet in Yijay Iyer durch:

„Ihre Improvisationen waren voller Raum, Gedanken, Zuhören und einer befreienden Qualität; ihr Groove war tief, ihre beidhändige Unabhängigkeit oft schockierend; ihre Linien und Voicings waren frisch und einzigartig; sie schien manchmal mit großen Reserven der Ruhe zu spielen, aber wenn sie sich entschied aufzusteigen, blendete sie mit furchtloser Virtuosität. Sie konnte ein Klavier seufzen, flüstern, glucksen, schreien und brüllen lassen.“

The Sacred Works of Geri Allen

Eine eindrucksvolle Rolle - online und offline, also im Buch - spielt Dwight D. Andrews, Musiker, Professor für Afro-Amerikanische Musik an der Emory University in Atlanta. (Zugleich der Pastor von Geri Allen.)

Er widmet sich in großem Umfang ihrer Spiritualität, die übrigens keine un-kritische gewesen sein soll, sowie zwei Großwerken sakraler Musik, die sie komponiert hat. Sie sind uns schon deshalb unbekannt, weil sie nicht auf Tonträgern erschienen sind: „For the Healing of the Nation“, 2006, und „Stone and Streams“, 2013.

Zu letzterem schließt Andrews eine ausführliche Analyse mit den Worten:

„Der letzte Klang ist eine offene Quinte. Mit diesem schlichten Klang erinnert uns Allen an die Einfachheit und Schönheit des Unisono, der Oktave und der Quinte. Wir wissen, dass viele Musikkulturen rund um den Globus diese Intervalle gemeinsam haben. Vielleicht sind sie ein Zeichen für eine konsonantere und versöhnte Welt.

Geri Allens reiche und strukturierte musikalische Sprache ist das Ergebnis einer ebenso reichen Reifung musikalischer, kultureller, religiöser und intellektueller Quellen. Ich versuche, diese Vielfalt an Einflüssen zu begreifen, ein hybrides Modell der Musikanalyse zu entwickeln, das diese Vielfalt anerkennt, sowie künftige Gespräche anzuregen, die den Jazz vom Rand ins Zentrum des Diskurses über Musikforschung des 20. und 21. Jahrhunderts rücken“.

Ja, auch in einem europäischen Sinne ist das old school Musikologie. Die Überschrift zu Andrew´s Beitrag „Geri Allen´s Sacred Works: More than the Music“ deutet den Charakter schon an, es ist zugleich Analyse und Hommage.

Man erfährt viel dabei. Und man lässt Andrews auch wegen seiner großen Nähe zur Person und ihrem Werk den mitunter schwärmerischen Ton gerne durchgehen.

erstellt: 01.03.21

©Michael Rüsenberg, 2021. Alle Rechte vorbehalten