The Routledge Companion to Diasporic Jazz Studies

Ádám Havas, Bruce Johnson, David Horn (Hg)

491 S., ca. 65 € eBook

Routledge, New York. 2025

ISBN: 9781003212638

Wir hatten einen Missionar in der Familie. Unser Onkel Josef von den Missionaren vom Heiligsten Herzen Jesu´ hat die Frohe Botschaft in Peru verkündet.

Von daher hatten wir aus erster Hand eine dezidierte Vorstellung davon, was „Diaspora“ bedeutet, nämlich Menschen und ihre Ideen in einer fremden Umgebung. Dass Zisterziensermönche wieder ins Kloster Neuzelle in der Niederlausitz ziehen ("...und sich in religiöser Diaspora wiederfinden", NZZ), 2019 eine Meldung ganz nach unserem Veständnis.

Dieser große Reader über „diasporische Jazzstudien“ stellt unser bisheriges Bild von „Diaspora“ nun aber in Frage.

Nicht, dass es nun völlig obsolet wäre.

Nur, im Jazz - in der neueren Erforschung des Jazz - verlagert sich die Bedeutung.

Die sechs Kernelemente der - allgemeinen - Diaspora-Definition von William Safran (in: („Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return“, 1991), so stellt der bekannte Jazzforscher Tony Whyton (Birmingham) gleich zum Auftakt heraus, „sie funktionieren hier (d.h. im Jazz) überhaupt nicht.“

Der Jazzdiskurs nimmt hier wieder einmal eine Sonderrolle ein:

„Die Entstehung der Diaspora-Jazz-Studien hat ihre Wurzeln nicht unbedingt im Diskurs der Diaspora-Studien selbst. Die Verwendung des Begriffs ´Diaspora´ in der Jazzforschung konzentriert sich vielmehr auf die transnationale Natur der Form sowie die globale Verbreitung des Jazz, auf die Entwicklung unabhängiger Szenen und nationaler Kontexte für die Musik außerhalb der USA.“

Diasporische Jazzstudien stellen so manches in Frage, was in der Alltagskommunikation über Jazz zu den Glaubenssätzen gehört: z.B. der Kanon von wichtigen Künstlern und Aufnahmen. (Der übrigens auch erst seit den fünfziger Jahren existiert.)

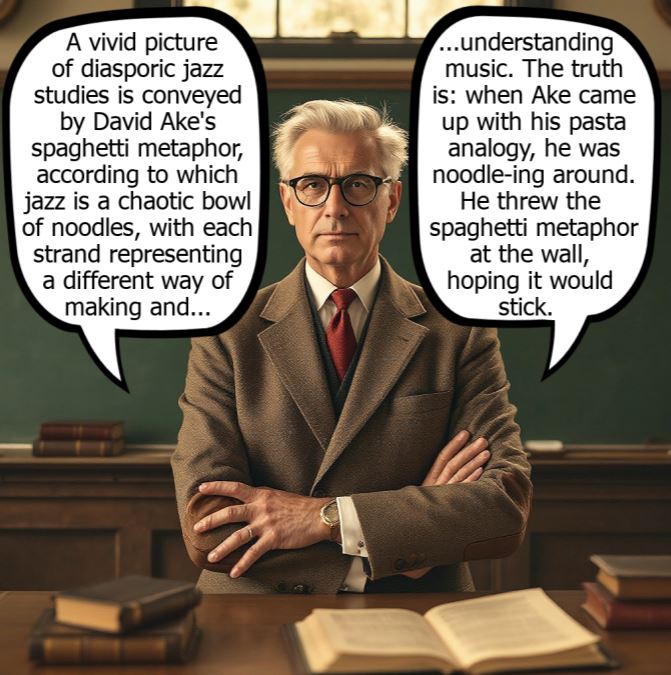

„In den diasporischen Jazzstudien gibt es kein Bestreben, zu einem Zentrum zurückzukehren oder die Zentralität eines US-amerikanischen Heimatlandes in entfernten globalen Kontexten aufrechtzuerhalten“ (Tony Whyton). Eine lebhafte Vorstellung des Forschungsfeldes vermittelt sich durch einen Begriff in diesem Buch, nämlich die „Spaghetti-Metapher“:

Eine lebhafte Vorstellung des Forschungsfeldes vermittelt sich durch einen Begriff in diesem Buch, nämlich die „Spaghetti-Metapher“:

„Jazz als eine chaotische Schüssel voller Nudeln, wobei jeder Strang eine andere Art des Musizierens und Verstehens darstellt“ (David Ake, 2012).

Diasporische Jazzstudien gibt es seit der Jahrtausendwende, also seit gut zwanzig Jahren.

Schon einer der Pioniere der Szene, der Jazzhistoriker E. Taylor Atkins, habe in seinem Essay „Jazz Planet“ (2003) „den amerikanischen Exzeptionalismus in Frage (gestellt)“ und Jazz von Anfang an gesehen als "eine globale Kulturform, die die Grenzen der Nation überschreitet.“

Ein noch bedeutenderer Status als Pionier kommt wohl dem Co-Herausgeber zu, dem Australier Bruce Johnson. Der meist-zitierte Satz in den 45 Beiträgen des Bandes stammt von ihm, aus seinem Vorgängerband „The Jazz Diaspora“ (2002):

„Der Jazz wurde nicht 'erfunden' und dann exportiert: Er wurde erfunden, während er sich verbreitete.“

Das ist schon einmal ein herber Schlag gegen den immer weniger unter Jazzforschern, aber im breiten Jazzdiskurs (unter MusikerInnen und Publikum) beliebten New Orleans-Gründungsmythos der Jazzmusik.

Was Wunder, dass in einem Band, der „multi-paradigmatische Alternativen (bietet), um über improvisierte Musik zu schreiben“, Johnsons These nicht unwidersprochen bleibt.

Philipp Schmickl (Graz) stellt dem zunächst die traditionelle Auffassung aus einem Essay von Rashida Braggs (2002) entgegen:

„Für mich wird Jazz immer mit Menschen afrikanischer Abstammung und dem amerikanischen Land, auf dem er entstanden ist, verbunden sein.“

Er bezeichnet Braggs´ Haltung als „essentialisierendes Momentum“. Es spielt in desem Band kaum eine Rolle. Es dominiert, was Schmickl als „kosmopolitisches Momentum“ ausgibt. Er rät, die Diasporic Jazz Studies sollten anerkennen, „dass Jazz auch erfunden und dann exportiert wurde“.

Ihm schwebt demzufolge ein Ausgleich vor, eine Dialektik. „Nur wenn wir diese Binarität auflösen, können wir vermeiden, dass Diaspora-Jazz nur ein Sammelbegriff für Jazz außerhalb der USA wird.“

Das ist er längst geworden. Und wohl auch kaum zu vermeiden unter der Voraussetzung der definitorischen Unschärfe des Begriffes Diaspora.

That´s Jazz (once again).

Wer wollte sich denn der Mühe unterziehen, eine substantielle Unterscheidung zu treffen zwischen dem Johnson´schen („Jazz während seiner Erfindung verbreitet“) und dem Schmickel´schen Diktum („Jazz erfunden und dann exportiert“)?

Man könnte den Band genauso gut als eine Sammlung von Studien zu lokalen Jazzszenen weltweit bezeichnen. Die in einer kaum zu überschauenden Fülle von Beziehungen zueinander stehen.

Nehmen wir den Beitrag des Co-Herausgebers Ádám Havas, gebürtiger Ungar, ein Soziologe, bis vor kurzem fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, gerade wechselt er von einer Universität in Barcelona zu einer nächsten in Madrid.  Havas zeichnet nach, wie & warum der schwarze Violinist Eddie South (1904-62) aus Louisiana Anfang der 30er Jahre sich als Black Gypsy taufen durfte, nämlich durch ausgiebigen vor Ort-Kontakt mit der ungarischen Volksmusik, namentlich mit Roma-Musikern:

Havas zeichnet nach, wie & warum der schwarze Violinist Eddie South (1904-62) aus Louisiana Anfang der 30er Jahre sich als Black Gypsy taufen durfte, nämlich durch ausgiebigen vor Ort-Kontakt mit der ungarischen Volksmusik, namentlich mit Roma-Musikern:

„Das musikalische Beispiel, das diese Hybridität perfekt verkörpert, ist Souths Komposition ´Black Gypsy´, die ein kraftvolles Symbol für die Subversion rassifizierter (racialized) ästhetischer Hierarchien durch die Synthese der´Zigeuner´-/Roma- und schwarzer volkstümlicher Musiken (Black vernacular musics) ist“.

Wie gesagt, Havas ist Soziologe, kein Musikethnologe, der nun auch noch rückdatieren wollte, wieviel Schwarzes in der schwarzen Volksmusik aus Amerika steckt (Maximilian Hendler und Philip Tagg werden es nicht allzu hoch veranschlagen).

Aufschlußreich, dass die Minderheit der Gypsy/Romani-Musiker in den 50ern keine Probleme hatten, in den Bebop zu konvertieren und - auf der Seite der Rezeption - dessen Folgen in sozio-kultureller Hinsicht:

„Der springende Punkt hierbei ist, dass die tiefgreifende Bedeutung von ´Schwarzsein´ für den sozialen Aufstieg und die künstlerische Identität von Roma-Musikern nicht aus Erzählungen abgeleitet werden kann, die sich auf die USA beschränken, oder durch ´kulturelle Aneignung´ erklärt werden kann“ (Havas).

Zum Schluß seines Beitrages („Identity Politics and Diasporic Jazz“) macht Havas einen Schlenker in die Gegenwart, in die Ära Orban. Er zieht ein weniger musikalisches als vielmehr ein zeitgeistiges Resumee:

„Jazz – trotz seiner tiefen Verbindungen zur Assimilation der Juden und zur Emanzipation der Roma – ist ein marginaler und politisch neutraler Akteur geblieben“.

Das ähnelt auffällig der Bilanz über eine versunkene Ära wenige Kapitel später: „Individualität Im Kollektivismus – Jazzclubs in der DDR als nonkonformistische Diaspora-Institutionen.“

Hinter dieser Überschrift, die eine soziologisch seriöse Fortschreibung von Erzählungen a la „Woodstock am Karpfenteich“ vermuten lässt, zeichnet Martin Breternitz freilich ein verblüffend anderes Bild.

Der nicht nur in Deutschlands Westen verbreiteten Gleichsetzung von Nonkonformismus mit Subversivität lässt er schon in den ersten Zeilen die Luft raus. Als „völligen Unsinn“ deklariert da ein Klaus-Dieter Fritz vom Jazzclub Ilmenau das „Märchen, dass die Free-Jazz-Musiker [in der DDR] Revolutionäre gegen den Staat waren und so weiter.“

Noch grundstürzender die Regel von Jazzfan Ulrich Steinmetzger aus Jena:

„Wenn Sie gegen etwas sind, dann müssen Sie Ihren Standpunkt in der Sprache derer formulieren, gegen die Sie sind“ - die Verfechter von Jazz als Medium des Protests, von Peter Brötzmann bis Peter Kemper, sie haben sie (noch) nicht vernommen.

Anhand von Stimmen aus dem Publikum zeigt Breternitz, dass Jazz „von vielen Enthusiasten bewusst als Lebensform neben dem SED-Staat und nicht gegen ihn genutzt“ wurde.

"Das früheste Jazzfestival der Welt"

Bevor hier nun Stimmen aus Frankfurt/Main, mit Blick auf das Deutsche Jazzfestival, für sich reklamieren...

Bevor hier nun Stimmen aus Frankfurt/Main, mit Blick auf das Deutsche Jazzfestival, für sich reklamieren...

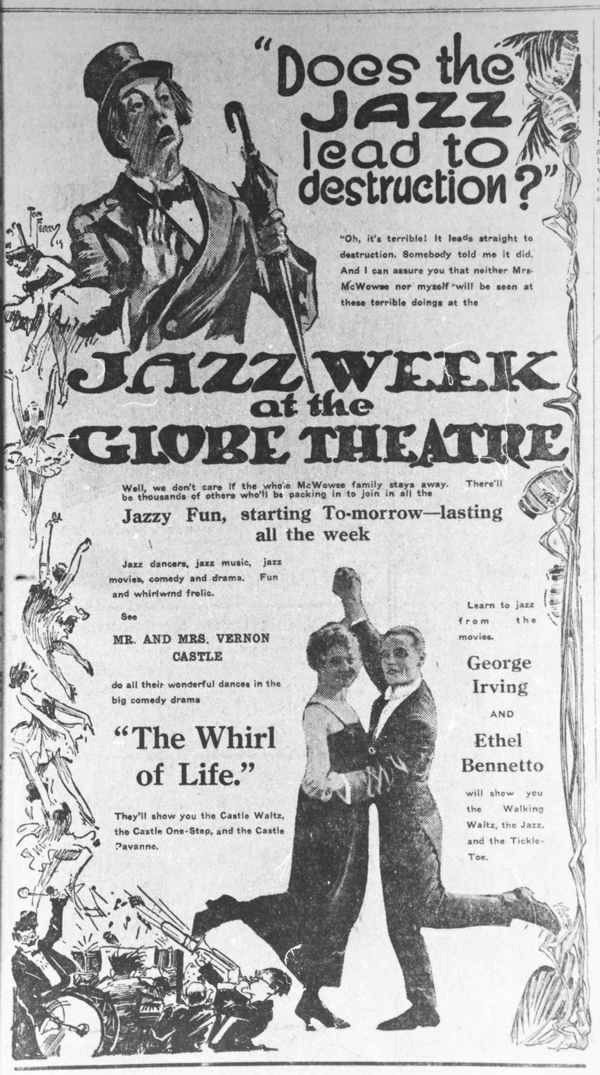

Liebe Freunde in FFM, das Eure ist mit „1953“ zwar das älteste kontinierlich stattfindende, aber das „früheste“, so legt jedenfalls Co-Herausgeber Bruce Johnson dar, begann am Montag, den 4. August 1919 im Globe Theatre in Sydney.

Und hieß, der Dauer wegen, völlig korrekt „Jazz Week“.

Und was stand im Mittelpunkt jenes „frühesten Jazzfestivals der Welt“?

Nein! Nicht die Musik! Sondern das, was man zu dieser Musik damals tat: Tanzen!

Im Mittelpunkt der „Jazzweek Syndney 1919“ standen zwei Stummfilme:

„The Whirl of Life“ des amerikanischen Regisseurs Oliver D.Bailey von 1915 sowie der australische Film „Does the Jazz Lead to Destruction?“

„Für heutige Ohren mag es seltsam erscheinen, eine Unterhaltungsveranstaltung, die fast ausschließlich dem Tanz und seiner stummen filmischen Darstellung gewidmet ist, als ´Jazzfestival´ zu bezeichnen. Aber angesichts des Verständnisses der Bedeutung des Wortes ´Jazz´ in Australien im Jahr 1919 ist diese Einstufung durchaus angemessen: ´Der Jazz ist ein Tanz´“.

Johnson betont, wie komplementär zu seinem Beitrag der von Aleisha Ward sich lese. Die Jazzhistorikerin aus Auckland schildert in der Tat einen ähnlichen dance craze im benachbarten Neuseeland.

Sie zitiert u.a. aus den Memoiren eines später aktiven Jazzpianisten dessen Rückblick auf die 1920er Jahre: „Niemand in Auckland wusste wirklich, wie Jazz klang, aber Berichten zufolge musste der Schlagzeuger wohl einen Höllenlärm veranstalten“.

Mehr noch Jazz „wurde nicht als von afroamerikanischer Herkunft verstanden, noch als allgemein amerikanisch“.

Wards Beitrag liest sich als die Chronik einer geradezu tollkühnen Dekontextualisierung, nämlich einer von „den 1920ern bis in die 1940er Jahre besonders engen Verbindung zwischen Jazzmusik und Gesellschaftstanz, sodass die Hauptfunktion des Jazz das Tanzen war und ´jazzing´ sowohl die Herangehensweise an die Musik als auch an das Tanzen bezeichnete“.

Wer spielte bei der Amtseinführung von US-Präsident William Taft?

William Taft, der 27. Präsident der Vereinigten Staaten, ließ bei seiner Amtseinführung am 4. März 1909 die Constabulary Band aufspielen. Sie war in Manila beheimatet und hatte schon 5 Jahre zuvor das Publikum auf der Weltausstellung in St. Louis fasziniert.

Es hätten, allein von der musikalischen Kompetenz her, auch Goanesen den Job übernehmen können.

Die Bewohner von Goa auf dem indischen Subkontinent sowie die der Philippinen (1510 bzw. 1521 von Europäern kolonialisiert) hatten lange Erfahrungen mit europäischer Musik.  Musiker beider Länder trugen den Spitznamen „Italiener des Ostens“, in Anspielung „auf ihre vermeintliche natürliche Neigung zur (westlichen) Musikalität, und ihre musikalischen Fähigkeiten galten als vergleichbar“, schreibt Frederick J. Schenker (St. Lawrence University, Canton/NY).

Musiker beider Länder trugen den Spitznamen „Italiener des Ostens“, in Anspielung „auf ihre vermeintliche natürliche Neigung zur (westlichen) Musikalität, und ihre musikalischen Fähigkeiten galten als vergleichbar“, schreibt Frederick J. Schenker (St. Lawrence University, Canton/NY).

Sein Beitrag „Die Entstehung Des Jazz Im Kolonialen Asien - Imperiale Vermächtnisse“ ist ein stupendes Stück sozialer Musikgeschichtsschreibung.

Er zeigt, die Entstehung des Jazz im kolonialen Asien „hat eine Geschichte, die bis vor 1898 zurückreicht: Seine Wurzeln reichen bis vor die Ankunft der US-Streitkräfte in der Bucht von Manila zurück“, mithin in eine Zeit, bevor überhaupt ein Jazz-Schallplattenton den Archipel erreichen konnte.

Er skizziert das Entstehen einer Musikerzunft, die das musikalische Unterhaltungsgewerbe in städtischen Orchestern in großen Teilen Südost-Asiens prägte.

Schenkers Resümee:

„Ich behaupte also, dass die entscheidenden Faktoren für den Aufstieg der ersten Welle asiatischer Jazzprofis Ende der 1910er Jahre offenbar die Infrastrukturen der Rekrutierung und die rassistischen Ideologien der Musikarbeit waren, die sich in den 1880er Jahren entwickelt hatten und durch welche philippinische und goanische Musiker zu prominenten Interpreten westlicher Popmusik in den kolonialisierten Teilen Asiens wurden“.

Schon klar, in einem Sammelband wie diesem spräche es gegen die „Normalverteilung“, wenn sich unter 45 Beiträgen eine Perle an die andere reihte.

Zu den Einreichungen mit deutlich geringerem Lesevergnügen und Erkenntnisgewinn gehört die des Kulturhistorikers und Juristen (!) Andrew Wright Hurley aus Sydney. Er hat sich mit Joachim Ernst Berendt auch auf deutschen Foren beschäftigt, ist mit der deutschen (Jazz)Landschaft besser vertraut als die meisten Nicht-Deutschen, und auch sein Beitrag hat wieder einen exklusiven Landesbezug.

Der Titel „Jazz als kultureller Katalysator im Nachkriegsdeutschland und der afro-amerikanische Widerspruch dagegen“ („Jazz as postwar west-german cultural catalyst and african american resistance“; der Titel wurde in Kenntnis des Beitrages übersetzt) ist freilich irreführend.

Hurley interessiert sich weniger für das Große Ganze, schon in der ersten Zeile adressiert er das Objekt seiner Begierde/seiner Kritik: das Werk des nicht nur in Deutschland hochgefeierten Grafikers Günther Kieser (1930-2023), renommiert durch Plakate für die Berliner Jazztage, für das American Folk Blues Festival und namentlich für das von Jimi Hendrix, 1969.

Es dürfte Zufall sein, dass kurz vor Erscheinen dieses Bandes John Corbett im Programmheft des Jazzfest Berlin 2024 gleichfalls über Kieser herfällt. Hurley tut dies weit weniger subjektivistisch, sein Ton ist vornehmer, „akademischer“ - sein Resümee aber ebenso unbefriedigend. Oscar Peterson (1925-2007) - und später auch andere Afro-Amerikaner, z.B. beim Jazzfest 1994 - haben die übertrieben negroide, klischeehafte Motivik von Kieser-Arbeiten kritisiert.

„Was der Veranstalter nicht erkannte“, bilanziert Hurley, „aber die afroamerikanischen Kritiker wussten, war, dass visuelle Bilder mächtig und höchst sichtbar waren und Botschaften vermittelten, die stärker und nachhaltiger waren als Worte“.

Diese Aussage ist „höchst sichtbar“ unterkomplex. Hurley hätte sie zumindest tendenziell konterkarieren können mit Blick auf ein anderes visuelles Objekt: auf das Cover der Autobiografie des Jazztage-Chefs George Gruntz (1932-2013): „Als weißer Neger geboren“.

Wie gesagt, das thematische Spektrum des „Routledge Companion to Diasporic Jazz Studies“ ist enorm. Man lasse sich nicht durch den sperrigen Titel verunsichern. Wer daran interessiert ist, sozusagen dem De-Mythologisieren des Jazz zuzuschauen, der kommt hier auf seine Kosten.

"Ist Jazz in Europa europäischer Jazz?" Zum Schluß läuft Walter van de Leur (Amsterdam), ein Meister des Markierens von Unterschieden, zu großer Form auf. Seine hintersinnige Frage:

Zum Schluß läuft Walter van de Leur (Amsterdam), ein Meister des Markierens von Unterschieden, zu großer Form auf. Seine hintersinnige Frage:

„Ist Jazz in Europa europäischer Jazz?“

beantwortet er kurz und bündig mit:

„Es gibt kein Euroland“.

Er meint damit auch: es gibt kein Jazz-Euroland.

Hinter dieser brüsken Formulierung steht die eindrücklich vorgetragene Überzeugung, dass das „kaleidoskopartige Patchwork“ von Jazzszenen in Europa nicht auf obigen Begriff eingedampft werden kann (erneut eine Kritik an der weitverbeiteten Formel afro-logisch/euro-logisch von George Lewis).

Van de Leur geht auch liebgewonnenen Vorstellungen von „kultureller Aneigung“ an den Kragen, beispielsweise über das in Belgien „erfundene“ Saxophon:

„Das Saxophon als ´europäisches Instrument´ zu bezeichnen, verdeckt seine lange, völker- und kontinentübergreifende Entstehungsgeschichte und schreibt es zu Unrecht einer bestimmten Region zu.“

Ake-Karikatur: © dr pic, 2025

Foto: Eddie South, 1946, © William P. Gottlieb

erstellt: 04.08.25

©Michael Rüsenberg, 2025. Alle Rechte vorbehalten